産婦人科

基本情報

新潟県における地域周産期母子医療センターのひとつとして地域の安心安全な妊娠分娩のため、日々診療に専心しています。診療は産婦人科全般について所属医師個々の専門を生かしつつ、生殖補助医療(ART)以外のほぼすべての分野に幅広く対応しています。

周産期診療では、遺伝相談および画像診断を含めた情報提供に努め、妊娠中の不安に対応しています。悪性腫瘍治療では、日本婦人科腫瘍学会診療ガイドラインに準拠した標準的治療を施行しています。また、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医が在籍しており、積極的に良性疾患での腹腔鏡下手術を施行しています。

当院の特徴的診療として、骨盤臓器脱にメッシュを用いた矯正手術(TVM手術など)を含め各種手術療法を積極的に施行しており、あわせて腹圧性尿失禁にも手術療法をおこなっています。

なお、他院からの紹介状無く初回受診される場合、妊娠初期に受診されるときは、原則として選定療養費(7,700円)をいただいておりません。

2023年産婦人科統計

1.周産期集計

| 総分娩件数 | 447件 |

| 内、帝王切開 | 90件(帝王切開率20.1%) |

| 母体搬送受入数 | 5件 |

2.手術集計

| 子宮頚癌手術 | 2 |

| 子宮体癌手術 | 21 |

| 卵巣癌手術 | 23 |

| 良性卵巣腫瘍手術 | 41(開腹6、腹腔鏡35) |

| 子宮筋腫核出術 | 6(開腹5、腹腔鏡1) |

| 子宮全摘術(良性疾患、CIN) | 82(開腹18、腹腔鏡(TLH)29、腟式腹腔鏡35) |

| 子宮外妊娠手術 | 1(開腹0、腹腔鏡1) |

| 腟式子宮全摘術(良性疾患、CIN) | 2 |

| 円錐切除 | 7 |

| 骨盤臓器脱手術 | 134 |

| 腟式子宮全摘術+腟尖部固定もしくは腟閉鎖 | 52 |

| 腟式腹腔鏡補助下+腟式子宮全摘術+α | 11 |

| 腟閉鎖術、腟壁形成 | 23 |

| TVM手術(メッシュによる矯正術) | 48 |

| 尿失禁手術 | 51 |

| TVT手術 | 16 |

| TOT手術 | 35 |

| 子宮鏡手術 | 6 |

| 子宮内全面掻爬術(内膜増殖症・子宮体癌) | 5 |

| 子宮内容除去術(胞状奇胎・存続絨毛症) | 1 |

| 流産手術 | 15(自然流産9、人工流産5) |

| 羊水穿刺 | 3 |

診療内容

当院での妊婦健診・分娩を検討されている妊婦の皆様へ

当院での分娩をご希望の場合は、34週6日までに当院を受診してください。また、初回受診にあたりまして、お通いの産婦人科病院を通して受診予約をお願いいたします。詳細は下記をご参照ください。

①妊娠の可能性があり、これから産婦人科を初めて受診なさる方

妊娠診断は私費診療であるため、紹介状を持たずに受診されても選定療養費(7,700円)は原則発生いたしません。

②他院で妊娠診断を終えて、初回妊婦健診からを当院で受けられる方

③途中までの妊婦健診を他院で受けて、その後に当院へ転院される方

分娩施設を当院にお決めいただきましたら、下記より「分娩予約」をお願いします。

初回妊婦健診を当院にて受けられる方は、来院時に分娩予約を行うため、ホームページ上での予約は不要です。

当院の分娩・・・長岡中央綜合病院のお産は?

(1) 安全安心のお産

当院は地域周産期母子医療センターの指定をうけています。妊娠32週以降の早産症例なども積極的に受け入れています。

赤ちゃんの急変にも対応できるよう、新生児専門医の資格をもつ小児科医の指導のもと、多数のスタッフがNCPR(新生児蘇生法)を習得しています。

また、産婦人科医師や助産師は母体救命セミナーを受講しており、お母さんの急変に対応できるようトレーニングしています。

小児科との連携も深く、異常が予想される分娩などには小児科医師が立ち会い、安全なお産を心がけています。また、新生児の生後1日目診察・退院診察、以後の管理も小児科医師が行っています。

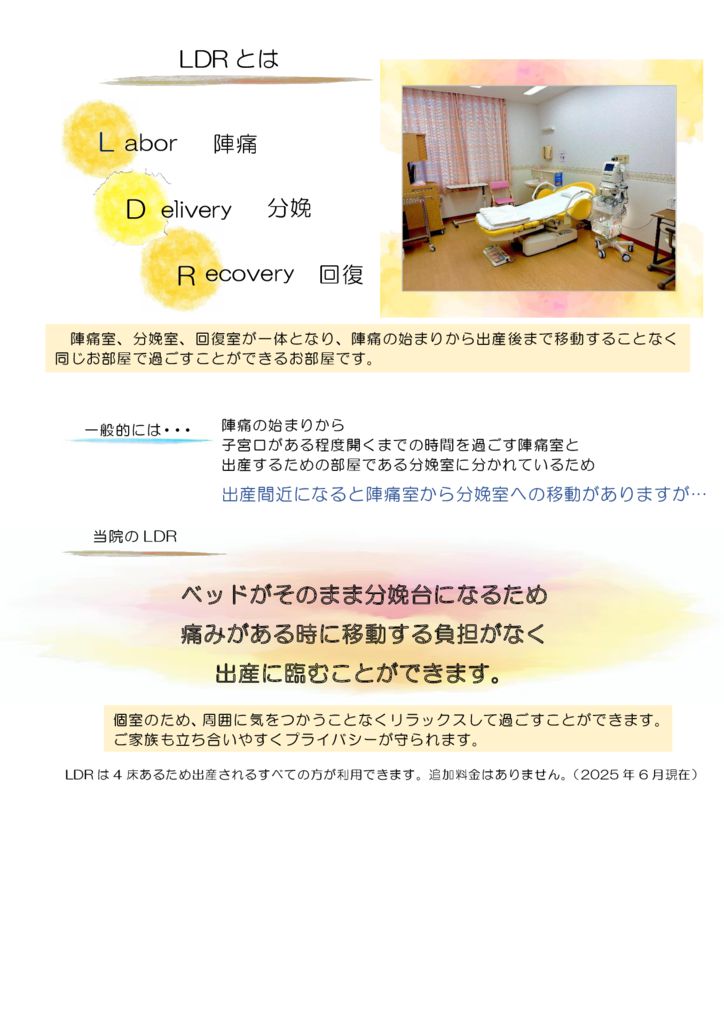

(2) 充実の設備

LDRとは

(3) 無痛分娩

無痛分娩コンサルティングLA Solutionsの指導のもと、2025年9月より、無痛分娩を開始しました。

予約法

通院中の方は、来院時に予約していただきます。里帰りの方は、電話(産科外来)で仮予約が可能です(ただし、34週6日までに受診していただき、合併症などを確認させていただきます)。対応数には制限があるため、お断りする可能性もあります。

− 受付可能なかた −

初産婦さん 分娩予定日が2025年12月1日以降の方

経産婦さん 分娩予定日が2025年9月20日以降の方

(4)夫立会い分娩

希望の方は「夫立会い分娩」ができます。夫の付き添いは、産婦さんに対し精神的なサポートをしていただき、産婦さんの精神的・肉体的苦痛を緩和することが期待できます。事前に説明が必要ですので、希望される方は外来で早めに申し出てください。「夫立会い分娩申込書」を、入院時に病棟助産師に提出していただく必要があります。

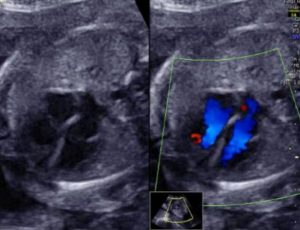

(5) 胎児スクリーニングエコー検査

当院では日本超音波医学会認定超音波検査士が行います。

検査の目的

からだに異常を持って産まれる赤ちゃんは20~30人に1人(全出生児の3~5%)と言われていて、その9割は特別な持病を持たないお母さんから産まれています。心臓に病気(先天性心疾患)を持つ赤ちゃんは、治療が不必要なごく軽症のものも含めて1000人に10人(1%)程度で、そのうちの3~4人(0.3~0.4%)は出生後すぐに手術や薬の投与が必要となる重症心疾患を持って生まれます。

胎児スクリーニングエコー検査は、赤ちゃんにこのような病気がないかを超音波で調べる検査です。異常が疑われた場合には精密検査を行い、疾患の種類や重症度を確認します。妊娠中に病気が判明すれば治療方法や分娩方法について余裕をもって検討できるため、出生後に具合が悪くなってから初めて病気を疑う場合(胎児診断されなかった場合)と比べて、格段に早い段階で適切な処置や管理を開始できます。

検査中のエコー画面

超音波の特性による検査の限界について

・子宮内で自由に動く赤ちゃんの臓器をお母さんのお腹に機械をあてて観察するため、胎児の向きによっては一度の検査では十分な所見を確認しうる鮮明な画像を得られない場合もあります。その場合は後日再検査をさせていただきます。

・超音波検査では見つけることが困難な病気や、心疾患の中でも出生後でないと見つからない疾患も存在します。「本検査で異常が見つからなかった」=「赤ちゃんにまったく病気がない」ではないことをご了承ください。

| 検査方法 | 超音波検査(所要時間:約30分) 臨床検査技師(日本超音波医学会認定超音波検査士)が行います。 |

|---|---|

| 実施時期 | 1回目:妊娠中期(17~20週頃) 2回目:妊娠後期(27~30週頃) |

| 費用 | 各回 4,000円 ※ 画像データをご希望の場合は200円を加算 |

3D/4D画像データのお渡しについて

3D/4D画像をスマートフォンに保存できます。(一部対応できない機種があります)

ご希望の場合は、当日、担当技師へお申し出ください。

・必ずしも『顔が』『きれいに』映るとは限りません。

・保存形式は【JPEG】および【MP4】を用いています。

(6) スクリーニングエコー時以外での3D/4Dエコー撮影

妊婦健診終了後に4Dエコーで赤ちゃんの様子をご覧いただけます。妊娠週数に関係なく、いつでも・何回でも可能です。ご希望の方は健診時にお声かけください。パートナーの方も同席できます。臨床検査技師(日本超音波医学会認定超音波検査士)が行います。

可愛らしく映る可能性が最も高い時期は20週台半ば頃です。32週頃を過ぎるとわかりやすい画像を得ることがかなり難しくなります。

| 所要時間 | 10分程度(お支度や画像保存の時間も含みます) |

|---|---|

| お渡しするもの | 写真 2枚 (全員) 動画 8枚程度 (希望者のみ) |

| 撮影費用 | 1回 1,000円 |

※注意事項

・胎児の体勢や胎盤の位置などの描出条件によって、綺麗な画像が得られないことがあります。

・予約は不要ですが、スクリーニングエコー検査の予約状況により、長時間お待ちいただく場合や、その日の撮影をお受けできない場合があります。

・スマートフォン等の機種やバージョンにより、画像保存ができない端末もあります。

・胎児スクリーニングエコー検査を受けた(受ける予定の)方のみとさせていただきます。

(7) 出生前診断について

産まれてくる赤ちゃんは、様々な個性をもっています。その中で、赤ちゃんの3~5%に先天異常が発生するといわれています。1個の遺伝子異常でおこるものや、多くの原因が重なっておこるものなど、様々です。

先天異常の中で、染色体疾患は25%程度といわれており、そのうちの53%がダウン症といわれる異常です。母体年齢が高くなるほど確率もあがるため、昨今耳に触れることも多いかと思います。

当院では、日本医学会に設置されている出生前検査認証制度等運営委員会の認定を受け、母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)を行っています。

夫婦で産科遺伝外来を受診していただく必要がありますが、詳しくは、当科一般外来受診時にお尋ねください。

尚、現在のところ、検査は(原則として)当院で分娩予定の方を対象としております。

(8) 医学的処置について

妊娠・分娩は順調に進むことが理想ですが、時には医学的処置を必要とする場合が生じます。しかも産科の特殊性として、その処置は急を要することもあり、その場でゆっくり説明する時間がないことがあります。そこで、皆様が分娩に臨む前に、私たちが日常行っている分娩時の対応の仕方を予め知っていただくことが大切と思いますので、下記の事項をご理解いただきたくお願い致します。

1.陣痛促進剤の使用について

陣痛促進剤は、陣痛が自然に発来しない場合や、陣痛微弱の場合に用いられます。また、無痛分娩にあたり、計画分娩をおこなうためにも用います。陣痛促進剤を使用するに当たっては、前もって医師または助産師から説明がありますので、不安の時はご質問ください。

陣痛促進剤は少量から開始し、分娩監視装置により、赤ちゃんの状態を胎児心拍で監視し、子宮収縮(陣痛の強さ)をモニターしながら投与します。子宮口が開いていない場合は、ダイラソフト(水分を含むとひろがる棒状のもの)やバルーン(風船に水を入れたもの)を子宮口に挿入し、機械的に子宮口を開大させてから陣痛誘発を行います。

2.会陰切開について

すべての産婦さんに会陰切開を行っているわけではありません。腟壁の伸展が十分でないために、分娩の時に腟などが裂けると予想される場合に行っています。自然に溶ける吸収糸を用いて、可能な限り傷がきれいになるように努力しています。

3.急速遂娩(きゅうそくすいべん)について

分娩中に赤ちゃんの状態が悪くなることがあり、その程度がひどい場合には急いで分娩にしなければなりません。この場合、状況に応じて、以下のような対応をします。

(1)吸引分娩

児頭に吸引カップを装着し、牽引して胎児を娩出させる方法です。牽引力は鉗子より弱いのですが、あとわずかで児頭が娩出される程度まで下がっていれば、安全にできる急速遂娩法です。しかし、この場合でも、産婦さんの陣痛と上手な“いきみ”が必要ですので、慌てずに指示に従ってください。

(2)鉗子分娩

経腟分娩の急速遂娩法として、鉗子分娩を行うことがあります。この場合、赤ちゃんの頬に鉗子圧痕といって、鉗子の痕がつくことがあります。通常、鉗子痕は2 ~3日で消えるので問題ありません。

(3)帝王切開

帝王切開は、妊娠中や分娩中に胎児の状態が悪くなった時や、妊娠高血圧症やさまざまな合併症、さらに母体疲労などの母体の調子が思わしくない場合など、普通のお産では母児を救うことが難しいと判断されれば行われます。

現在、帝王切開は手術法や麻酔法の進歩により、安全に行われるようになりました。しかし、100 %安全な方法ではありません。帝王切開では、経腟分娩に比較すると、術中の出血 や 術後の血栓症や感染症 の危険があり、術後の後遺症の可能性もあります。

日本での妊産婦死亡率は年々減っていますが帝王切開が関与している頻度は高くなっています。さらに、帝王切開をした場合は、次回の分娩で 子宮破裂 の危険性も生じてきます。したがって、帝王切開を安易に考えてはいけません。

私たちは、母体と胎児の状態をあらゆる面から十分に検討した上で、帝王切開が必要と判断した時に、細心の注意を払って施行しています。手術の際には、時間があれば前もって手術についての説明をしています。

4.輸血について

分娩時に思いがけず大量に出血することがあります。出血多量の場合、救命のためには輸血は絶対に必要ですので、輸血をする場合があることを御了解ください。輸血に用いられる血液は、各種検査を施行した日赤血を使用します。また、当院では、予め輸血が必要と考えられる患者さんには、自己血を準備しています。実際に輸血を行う場合は、必ず説明し、「輸血同意書」に署名をいただいています。

(9) 新生児について

分娩後の赤ちゃんは原則として1日だけ新生児室でお預かりし、翌日から「母子同室」としています。当科では、常に小児科と密接な連携をとりながら赤ちゃんの管理を行っていますので、赤ちゃんに何らかの異常がみられた場合は、小児科医と相談の上、新生児治療室 でお預かりする場合もあります。その際は、産科担当医または小児科担当医からその理由を説明致します。

当院の手術

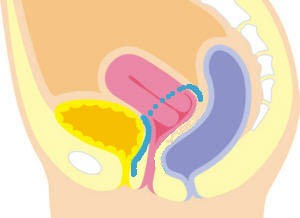

当院の性器脱治療

お風呂で股間にかたまりが触れる、歩いている最中に違和感がする・・・。性器脱では子宮自体の異常は少なく、その周囲を支えている靱帯や筋肉が痛んでいるためにおこることが多いのです。その主な原因は分娩や加齢です。日本での正確な頻度の報告はありませんが、海外では分娩経験のある人の30%以上にみられるとの報告もあり、非常にありふれた病気です。

主に子宮が下がるものを「子宮脱」、腟の前側が下がるものを「膀胱瘤(ぼうこうりゅう)」、腟の後側が下がるものを「直腸瘤」といいます。

当院では2006年より日本で始まった性器脱手術であるTVM(tension-free vaginal mesh)手術を2007年春よりおこなっています。従来の方法では、子宮を摘出して腟壁を縫い縮める方法が行われていましたが、再発も多く30%以上との報告もありました。そこで登場したのが、TVM手術です。TVM手術は、性器脱専用に開発されたメッシュ状のシートを使用し、子宮を摘出することなく、骨盤内の組織を補強します。体内では溶けることなく、ずっと支えていることになります。アレルギーや感染の可能性は低いとされています。

TVM手術は2023年までに1,300例以上施行してきました。手法も徐々に変遷し、2015年秋からはUphold型TVM手術をメッシュ使用手術の原則としています。また、材質は当初はポリプロピレン製でしたが、現在は日本製のPTFE製に変更しています。

最近では、患者様の状況に応じて、腟閉鎖術、腟式子宮全摘術+腟尖部固定術、仙棘靱帯固定術など様々な術式も取り入れています。2024年では、骨盤臓器脱手術として126例おこないましたが、TVM手術は49例でした。

ただし、昨今若年の方などに行われることの多い腹腔鏡下仙骨固定術は当院では今のところ実施しておりません。

尿失禁の手術

女性の尿漏れは大きく二つに分けることができ、咳やくしゃみのような腹圧がかかる時に起こる「腹圧性尿失禁」と急に尿意をもよおしてトイレに間に合わない「切迫性尿失禁」があります。

切迫性尿失禁のように尿は漏れないまでも、頻回の排尿や尿意(おしっこに行きたい!)の症状は「過活動膀胱」といい、薬剤の治療をまずおこなうことになります。ただし膣壁が弛緩して膀胱瘤になっている方では、薬ではなおりにくく、TVM手術で改善することも多くあります。

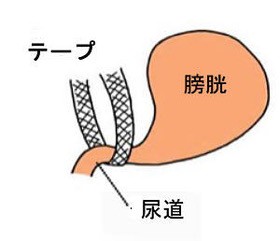

腹圧性尿失禁は、性器脱と同じく、分娩や加齢によりおこりやすくなります。これは恥骨尿道靱帯というものが傷むことにより、尿道(尿が出る管)の支えが弱くなり、咳や笑ったときなどに尿もれをおこすようになります。まず骨盤体操や薬剤などをおこないますが、改善が少ない場合には、手術をおこないます。当院ではTOT手術とTVT手術を施行していますが、ともに尿道周囲にテープを1本埋め込むことで、尿道の支えを補強します。20分ほどの手術ですが、当院では十分な管理をさせていただきたいため、最低でも4日程度の入院になります。TVM手術と同時におこなうこともあります。性器脱に対しての手術と同時に尿漏れの手術もおこうことも多く、当院では産婦人科で手術させていただいております。

詳しくは、外来受診の際にご相談ください。

性器脱での図はJohnson & Johnsonより提供

スタッフ紹介

副院長

加勢 宏明

| 専門領域 | 婦人科腫瘍、骨盤底再建(性器脱・尿失禁) |

|---|---|

| 認定資格等 | 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 日本産科婦人科学会認定 産婦人科指導医 母体保護法指定医師 日本がん治療認定医機構認定 がん治療認定医、暫定教育医 日本臨床細胞学会認定 細胞診専門医、教育研修指導医 国際細胞学会認定 細胞病理医(FIAC) 臨床遺伝専門医制度委員会認定 臨床遺伝専門医 日本産科婦人科遺伝診療学会認定(周産期) 日本女性骨盤底医学会認定 専門医 |

| 出身大学・卒年 | 新潟大学 1991年卒 |

産婦人科部長

古俣 大

| 専門領域 | 周産期医療、腹腔鏡下手術 |

|---|---|

| 認定資格等 | 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 日本産科婦人科学会認定 産婦人科指導医 母体保護法指定医師 日本周産期・新生児医学会認定 周産期専門医(母胎・胎児)、指導医 日本産科婦人科内視鏡学会認定 技術認定医 日本内視鏡外科学会認定 技術認定医 日本産科婦人科遺伝診療学会認定(周産期) |

| 出身大学・卒年 | 新潟大学 2003年卒 |

産婦人科医長

小林 琢也

| 専門領域 | 産婦人科一般 |

|---|---|

| 認定資格等 | 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 母体保護法指定医師 |

| 出身大学・卒年 | 新潟大学 2018年卒 |

産婦人科医長

今井 諭

| 専門領域 | 産婦人科一般 |

|---|---|

| 認定資格等 | 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 母体保護法指定医師 |

| 出身大学・卒年 | 新潟大学 2018年卒 |

産婦人科医員

相庭 晴紀

| 専門領域 | 産婦人科一般 |

|---|---|

| 出身大学・卒年 | 埼玉医科大学 2022年卒 |

産婦人科医員

寺澤 昂希

| 専門領域 | 産婦人科一般 |

|---|---|

| 出身大学・卒年 | 新潟大学 2023年卒 |

【当科関連のお知らせ記事がある場合、こちらにも表示されます。】

2025年9月より、無痛分娩を開始しました。詳細は、産婦人科「診療内容」をご覧下さい。

出生前診断について

産まれてくる赤ちゃんは、様々な個性をもっています。その中で、赤ちゃんの3~5%に先天異常が発生するといわれています。1個の遺伝子異常でおこるものや、多くの原因が重なっておこるものなど、様々です。

先天異常の中で、染色体疾患は25%程度といわれており、そのうちの53%がダウン症といわれる異常です。母体年齢が高くなるほど確率もあがるため、昨今耳に触れることも多いかと思います。

当院では、日本医学会に設置されている出生前検査認証制度等運営委員会の認定を受け、母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)を行っています。

夫婦で産科遺伝外来を受診していただく必要がありますが、詳しくは、当科一般外来受診時にお尋ねください。

尚、現在のところ、検査は(原則として)当院で分娩予定の方を対象としております。

無痛分娩

無痛分娩コンサルティングLA Solutionsの指導のもと、2025年9月より、無痛分娩を開始しました。

予約法

通院中の方は、来院時に予約していただきます。里帰りの方は、電話(産科外来)で仮予約が可能です(ただし、34週6日までに受診していただき、合併症などを確認させていただきます)。対応数には制限があるため、お断りする可能性もあります。

− 受付可能なかた −

初産婦さん 分娩予定日が2025年12月1日以降の方

経産婦さん 分娩予定日が2025年9月20日以降の方

- 2025/10/31分娩料改定のお知らせ(2026/1/1~)

- 2025/10/29産婦人科インスタグラム始めました

- 2023/05/17出産前後の面会方法について

- 2021/09/22「母親学級 on YouTube」のご案内