整形外科

長岡中央綜合病院整形外科は長岡および新潟県中越地区の骨折などの外傷、腰、膝などの変性疾患といった整形外科疾患全般を扱っております。各医師が新潟大学でそれぞれの専門診療・研究班に所属し研修を受け、また常日頃から自己研鑽を積んでおります。

整形外科疾患の部位に応じて専門の医師が手術を含め診療にあたるように心がけ、治療成績の向上を図っております。

手の外科領域

非常に高度な機能を持ち、人の生活において食事、更衣などの基本的なことから細かい仕事・力仕事あるいは芸術的な作業にまで欠かせないのが手・指です。手外科とはこの手・指及びそれを支え、より広い範囲に動かすための腕・肘の様々な怪我や病気に対して手術治療を中心に対処していく分野です。

仕事中やスポーツなどでの手の骨折、捻挫、傷を伴う怪我などに加え、慢性的な手の痛み、しびれ、力が入らない、動かしにくい、変形などに対しその原因を探り、手術で改善が期待できる場合は手術的な治療を、薬やリハビリで対処すべき場合はそのような治療(保存療法)を提案します。

令和4年9月現在、日本手外科学会専門医の善財慶治、日本整形外科学会専門医の山田政彦が中心となって診療を行っています。 年間400例ほどの手外科関連の手術を行っています。多いものとしては転んで手首の骨が折れる橈骨遠位端骨折を始めとした手・指の骨折(約120例)、手首や肘で神経が圧迫されることにより手のしびれや動きの悪さを生じる絞扼性神経障害(約50例)などですが、顕微鏡下に非常に細い血管や神経を縫合するマイクロサージャリー手技を駆使した四肢の再接着、手首に直径数ミリの内視鏡を挿入して関節表面の状態を観察しながら治療する関節鏡を用いた手術も行っています。

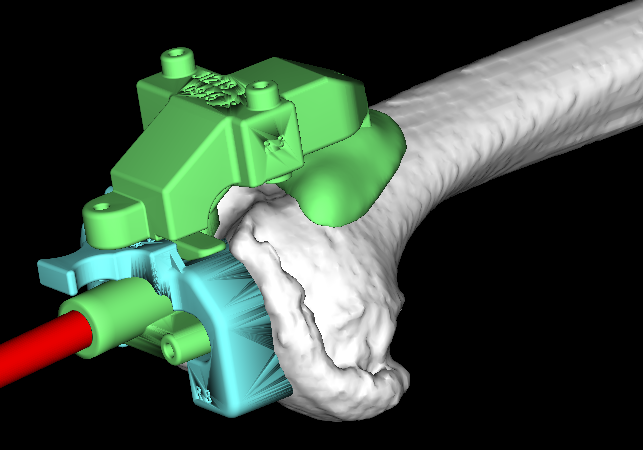

手関節鏡を用いた手術

橈骨遠位端骨折受傷時

橈骨遠位端骨折手術後

関節外科

関節外科は膝・肩・スポーツ整形外科を担当しており、現在は村山敬之、高木祥有の2名で診療を行っております。有効な治療が手術しかない疾患は、迅速に検査や手術の日程を相談していきます。それ以外の疾患は、追加検査などを予定しながら、痛み止め、リハビリテーションなどの保存治療を行い、症状がとれない場合には手術を検討することになります。

膝関節治療においては変形性膝関節症、膝靭帯損傷、半月板損傷に対する手術を中心に行っています。変形性膝関節症の治療では、病期や年齢に応じて高位脛骨骨切り術、人工膝関節単顆置換術、人工膝関節全置換術を行っています。人工関節手術では、CTによる3次元画像とコンピュータを用いた精密な手術計画を行い、その計画を再現するための特殊な手術支援器械を用いた手術も行っています。スポーツや加齢、変性に伴う膝靭帯断裂、半月板損傷に対しては、1cm程度の皮膚切開数個で行う関節鏡下手術を中心に行っています。通常の手術に比べ身体に与えるダメージが小さいため、術後の痛みが少なく術後の回復が早いとされています。

肩関節治療においては腱板断裂、反復性肩関節脱臼を中心に行っています。いずれも手術の際には関節鏡下での低侵襲手術を主に行っています。しかし、腱板断裂においては進行すると腱板の萎縮や退縮が高度となり修復が不能となります。腱板修復が不能な方や変形性肩関節症を有する方には、人工肩関節置換を行うこともあります。

主な手術件数 (2021年)

人工膝関節全置換術 132件

人工膝関節単顆置換術 23件

高位脛骨骨切り術 22件

関節鏡下膝靭帯再建術 43件

関節鏡下半月板縫合術 64件

関節鏡下腱板断裂修復術 41件

関節鏡下肩関節唇形成術(脱臼制動術) 8件

人工肩関節置換術 14件

変形性膝関節症

1.高位脛骨骨切り術

2.人工膝関節単顆置換術

3.人工膝関節全置換術

4.骨の形状に合わせた手術支援器械(術前計画)

前十字靭帯損傷

1.損傷した前十字靭帯

2.再建した前十字靭帯

腱板断裂性肩関節症

1.リバース型人工肩関節置換術

脊椎脊髄外科

令和4年9月現在、高橋一雄、矢尻洋一、浦川貴朗、草部雄太の4名で脊椎脊髄(頚椎、胸椎、腰椎)の診療にあたっております。腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症などの腰椎疾患や頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症、後縦靭帯骨化症などの頚椎疾患のほか、骨折・脱臼などの脊椎外傷、骨粗鬆症に伴う圧迫骨折、脊髄腫瘍と多岐にわたり手術を行っています。手術は神経損傷を防ぎ出血をさせないために、顕微鏡や拡大鏡を用いて、神経の除圧操作を行っています。

脊椎疾患はまずは保存療法を第一と考えています。内服、注射、ブロック、リハビリを行なっても改善のみられない症例や麻痺が進行している症例で、手術治療が必要と判断した患者さんに対しては手術を行います。画像所見、神経学的所見をよく検討し、疑いのあるものは神経内科、脳外科、血管外科等にコンサルテーションするようにし診断をより突き詰めて精度を高めるように努めております。また症例によっては必要に応じて新潟大学医歯学総合病院脊椎脊髄外科と連携し、相談、紹介をしています。

私達が診療する脊椎疾患は加齢が原因となる変性疾患です。手術をしたあとも年をとり、加齢による脊椎の変性、変形は止めることはできません。ですから手術については患者さんの年齢、内科的疾患、その他の病気の有無、生活状態、その後の長い生活をふまえ、手術をするか否か、また手術するなら、どのような術式が最善であるのかを考えるようにしています。

当院で脊椎手術をした方は、その後の脊椎の病気については力のおよぶ限り、治療を行うという覚悟で手術にあたっています。

当科では患者さんの希望に応じて、他院への紹介、セカンドオピニオンを行っています。手術を受けることは大変なことです。誰でも色々と悩み、不安、心配になります。治療法の選択、手術の内容、術後の生活、セカンドオピニオンなど遠慮なく御相談ください。

2021年の手術件数と内容は以下の通りです。

脊椎脊髄疾患手術総数 291件

うち、頚部除圧術数 48件

うち、頚部固定術数 7件

うち、腰部除圧術数 173件

うち、腰部固定術数 63件

コンドリアーゼ(ヘルニコア)による治療件数 16件

腰部脊柱管狭窄症

腰の神経の通り道である脊柱管が加齢で狭くなり脚に行く神経が圧迫される病気です。長時間歩くと臀部から脚がしびれたり、自分の足でなくなる感じがしたりして、すぐに座って休んでしまう、少し休むとまた歩けるようなるといった症状(間欠性跛行)を呈します。内服、そのほかの治療で改善なく、両足がしびれる、痛む、長く歩けない、力が入らない、といった方は手術をして神経の圧迫をとり除くことで症状の改善が期待されます。

術前 MRI

術後 MRI

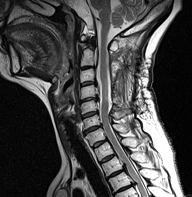

頚椎後縦靭帯骨化症

首の骨の神経のとおり道である脊柱管内で靭帯が骨に変化しゆっくり大きくなり、脊髄を圧迫する病気です。手がしびれる、手が上手に使えない、歩行でふらつく、腰に力が入らないといった症状を呈します。進行すると手が使えなくなり、歩けなくなる病気です。特定疾患に指定されています。 麻痺が進行して症状の強い方は神経の圧迫を取り除くために椎弓形成術を行います。

術前 MRI

術後 MRI

症例数・治療

2021年(令和3年度)の年間整形外科新患数は30,130人、手術室で行った年間手術件数は1,724件でした。骨粗鬆症に関連し高齢者に多い大腿骨近位部骨折手術件数は、2021年(令和3年度)で169件、うち人工骨頭挿入術は58件でした。

整形外科は6階東病棟全病床と4階東西病棟の一部の病床に入院していただき診療しております。より質の高い最先端の治療と満足していただける治療成績を目指して努力いたします。

当科は2008年(平成20年)1月より長岡赤十字病院、立川綜合病院とともに、より入院および手術の患者さんに力を注げるように新患の受付を他院からの紹介状を持参した患者さんと救急患者に制限させていただいております。また2015年(平成27年)4月からは再来患者さんの完全予約制を導入しました。これは、手術やMRI検査、CT検査などの病院が担う必要がある診療に力を注げるようにするためです。

大変ご迷惑をおかけしますが、御理解いただき、まずはお近くの開業医の先生方の診察を受けられ、病院での診察が必要と判断されましたら受診されますようにお願い申し上げます。また紹介受診の際は、病診連携室を通じて紹介を頂けると、専門の医師の新患外来にスムーズに受診できます。是非ご利用ください。

スタッフ紹介

病院長

矢尻 洋一

| 専門領域 | 脊椎脊髄外科 |

|---|---|

| 認定資格等 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄指導医 日本整形外科学会脊椎脊髄病専門医 |

| 出身大学・卒年 | 1987年卒 1996年大学院卒 |

脊椎脊髄外科部長

高橋 一雄

| 専門領域 | 脊椎脊髄外科 |

|---|---|

| 認定資格等 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 |

| 出身大学・卒年 | 1982年卒 |

整形外科部長

善財 慶治

| 専門領域 | 手外科、上肢(肘、手関節)の外科 |

|---|---|

| 認定資格等 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本手外科学会専門医 |

| 出身大学・卒年 | 1989年卒 |

整形外科部長

浦川 貴朗

| 出身大学・卒年 | 2001年卒 |

|---|

整形外科部長

村山 敬之

| 専門領域 | 膝・肩関節、スポーツ |

|---|---|

| 認定資格等 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本体育協会公認スポーツドクター |

| 出身大学・卒年 | 2004年卒 2016年大学院卒 |

整形外科医長

酒井 瑛平

| 出身大学・卒年 | 2015年卒 |

|---|

整形外科医長

高橋 響

| 出身大学・卒年 | 2018年卒 |

|---|

整形外科医員

坂口 彰

| 出身大学・卒年 | 2020年卒 |

|---|

整形外科医員

本間 純

| 出身大学・卒年 | 2022年卒 |

|---|

整形外科医員

黒田 智暁

| 出身大学・卒年 | 2023年卒 |

|---|

再来の「予約制」について

再来は「予約のある方のみ」の診療となっております。

■初診の方は、紹介状が必要です

■過去に受診された方でも、再来は「予約がある方のみ」となりますのでご注意ください

ご不明な点などがありましたら、整形外科外来までお問合せください。

※初診とは、初めて当院に受診される方、過去に受診された方でも再来予約受診でない方、等になります。

よくある質問

■「予約のある方のみ」とはどのようなことですか

当院では、初診後の再来受診が完全予約制となり、「予約がある患者さん」の診療となります。円滑な診療と待ち時間の短縮を図ります。

■なぜ「予約のある方のみ」なのでしょうか

当院は、地域での急性期医療を担う役割として、地域の医療機関(診療所や病院)と役割分担を推進しています。

増え続ける外来診療を予約制にすることで、円滑な診療や待ち時間短縮を図り、救急を要する場合や手術が必要な患者さんなどに、迅速に対応するため完全予約制とさせていただきます。

■初診は紹介状がないと受診できないと聞きましたが

これまでと同様に救急の患者さんを除いて、他の医療機関からの紹介状が必要です。

■なぜ紹介制や予約制をするのですか

国の社会保障制度改革により、入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築を図るため、医療政策として当院には以下のことが求められています。

○ 大病院(400床以上)の一般外来の縮小

○ 外来業務の負担軽減による入院医療へのシフト

○ 専門外来の確保

○ 一般外来の縮小

○ 紹介・逆紹介の推進

■予約がないと受診できないと聞きましたが

救急(重症)患者さんや紹介患者さんを優先する診療をしていますが、すべて予約がないからといって受診できないことはありません。

一般外来の初診の方で予約がない患者さんは、直接紹介状を持参して受付をしてください。その後の再来診療は完全予約制となります。

■今かかっている医療機関から紹介状が出ましたが、どうしたらよいでしょうか

紹介状をお持ちになり直接来院いただくことも可能ですが、まずは紹介元の医療機関にご相談いただくことをお勧めします。

紹介元の医療機関から当院の病診連携室を通じて「診察日の予約」を受付けています(時間の予約はできませんのでご了承ください)。受付時間等を少しでも短縮できるようにご利用ください。

申込み手続きは、今かかっている医療機関からしていただくことになります。患者さんからの直接の申込みはできませんので、あらかじめご了承ください。

■紹介状を持参すれば、その後は受診できるのですか

治療中の方で予約がある間は受診してください。治癒、終了、転医、など一旦当院での治療が終わった場合や新たな病気や怪我で受診する際は初診となりますので紹介状を持参ください。

■一度治療が終了しましたが、あらためて同じ疾病で受診したいのですが可能でしょうか

まずは、かかりつけ(紹介元)の医療機関への受診をお勧めします。

手術後などで急を要すると思われる場合は、ご連絡ください。

■当院の主治医から、他の医療機関へ転医するように言われましたがなぜでしょうか

症状が軽度な場合や症状が落ち着かれている患者さんは、お近くの医療機関などを紹介して治療いただいています。当院で定期的な精密検査や入院や手術が必要な場合、また救急などについては転医先の医療機関と連携し対応させていただきます。

■予約の日時を変更したい場合はどうすればいいでしょうか

予約の変更は可能です。電話の場合、予約専用電話0258-35-3316【14:00~16:30 平日の月曜日~金曜日】へ診察券もしくは予約券をお手元に準備のうえご連絡ください。

原則的に主治医の別診療日の予約枠に変更させていただきますが、1か月以上の長期延期希望などの場合は主治医と相談となりますので、あらためてご連絡いたします。

また、希望時間は予約人数の都合上、承れないことがありますのでご了承ください。

来院時に窓口での変更も可能ですので、10番窓口【受付】までお願いします。

■予約時間は守られるのですか

現状では、外来患者数の増加により予約枠以上の診療をせざるを得ない場合が多く、救急対応や当日の状況により予約時間から遅れることもありますのでご了承ください。

- 2023/11/01整形外科専攻医募集のお知らせ(募集は終了しました)