-

-

診療科案内

-

-

部門案内

-

地域連携支援部

-

創立90周年記念誌

巻頭言

90周年誌作成にあたり

長岡中央綜合病院 病院長 矢尻洋一

皆様のお陰を持ちまして、長岡中央綜合病院は令和7年(2025年)に創立90周年を迎えることができました。感謝申し上げます。

昭和10年(1935年)「すべての人が必要な医療を漏れなく享受できる世の中でありたい」、その思いのもと、大勢の貧しい農家の皆さんが苦難の末に設立した中越医療組合病院が当院の始まりです。

平成27年(2015年)今から10年前、80周年にあたり全408ページに及ぶ「八十年のあゆみ」を発刊しました。あれから10年が経過しました。この間にコロナ感染症により、医療機関はもとより、社会全体が今までにない経験をしました。そして、コロナ禍後、全国的な医療経営危機の中、新潟県厚生連においても現在、経営再建中であります。今日、人口減少・少子高齢化、地方過疎、低迷する経済状況の中で、地域医療にとっては厳しい医療情勢ですが、当院の設立当時の思いを受け継ぎ、病院の理念である「良質で心温まる医療を提供する」を実践し、その理想を実現できるように願っています。

「八十年のあゆみ」巻頭で吉川明病院長は100周年を視野に置きながら80周年記念誌を作成したと書かれています。今回100年までの中間で、記憶の新しいうちに記録に残すこととし、90周年誌を作成しました。来るべき100年(2035年)記念誌に繫がるものとなります。厳しい財務状況に加え、より多くの方に閲覧していただけるように紙媒体でなく、デジタルでホームページからご覧いただくようにしました。

最後にお忙しい中、本誌に寄稿いただいた多くの方々と編集に尽力した職員に心から感謝申し上げます。

診療科

—消化器内科

消化器内科、内視鏡室について

副院長 高村昌昭

今回の執筆にあたり、参考資料として当院80周年の際に当時副院長をされていた富所隆名誉院長が執筆された寄稿文を頂いた。1960年代からの当科の歴史が詳細に記されているので参照されたい。当科の歴史は内視鏡室の歴史そのものであり、以下まとめて直近10年ほどのことを記す。

1.当科の人員構成と人事異動の概要(表は敬称略)

|

2016年 |

吉川 明 |

富所 隆 |

佐藤 知巳 |

渡辺 庄司 |

福原 康夫 |

佐藤 明人 |

岡 宏充 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

堂森 浩二 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2017年 |

富所 隆 |

吉川 明 |

小林 由夏 |

渡辺 庄司 |

福原 康夫 |

佐藤 明人 |

本田 穣 |

|

岡 宏充 |

堂森 浩二 |

茂木 聡子 |

|

|

|

|

|

|

2018年 |

富所 隆 |

吉川 明 |

小林 由夏 |

渡辺 庄司 |

福原 康夫 |

佐藤 明人 |

本田 穣 |

|

岡 宏充 |

小川 光平 |

後藤 諒 |

夏井 一輝 |

野澤 良祐 |

|

|

|

|

2019年 |

富所 隆 |

吉川 明 |

佐藤 祐一 |

小林 由夏 |

福原 康夫 |

佐藤 明人 |

本田 穣 |

|

岡 宏充 |

小川 光平 |

後藤 諒 |

前田悠一郎 |

|

|

|

|

|

2020年 |

富所 隆 |

吉川 明 |

佐藤 祐一 |

小林 由夏 |

佐藤 明人 |

本田 穣 |

岡 宏充 |

|

中野応央樹 |

堀 亜洲 |

五十嵐崇徳 |

|

|

|

|

|

|

2021年 |

富所 隆 |

吉川 明 |

髙村 昌昭 |

小林 由夏 |

佐藤 明人 |

本田 穣 |

岡 宏充 |

|

中野応央樹 |

杉田 萌乃 |

後藤 収 |

宮崎 遥可 |

|

|

|

|

|

2022年 |

富所 隆 |

吉川 明 |

髙村 昌昭 |

小林 由夏 |

佐藤 明人 |

本田 穣 |

岡 宏充 |

|

中野応央樹 |

杉田 萌乃 |

宮崎 遥可 |

吉田耕太郎 |

|

|

|

|

|

2023年 |

髙村 昌昭 |

小林 由夏 |

本田 穣 |

岡 宏充 |

中野応央樹 |

丹羽 佑輔 |

永山 逸夫 |

|

佐藤 千紘 |

吉田耕太郎 |

|

|

|

|

|

|

|

2024年 |

髙村 昌昭 |

小林 由夏 |

本田 穣 |

岡 宏充 |

松井 徹 |

中野応央樹 |

丹羽 佑輔 |

|

永山 逸夫 |

佐藤 千紘 |

堀江 篤 |

|

|

|

|

|

|

2025年 |

髙村 昌昭 |

小林 由夏 |

本田 穣 |

岡 宏充 |

松井 徹 |

中野応央樹 |

丹羽 佑輔 |

|

佐藤 千紘 |

堀江 篤 |

米山 匠 |

|

|

|

|

当科はこの10年間、常時8~12名の医師体制で推移しており、上級医の専門分野および上級医と若手医師のバランスが良好な、安定した診療体制を維持している。

以下に、主な人事異動を時系列で記載する。

2017年には吉川明院長が名誉院長に就任され、富所隆副院長が新たに院長に就任された。同年、佐藤知巳先生が上越総合病院へ副院長として異動され、また腫瘍内科・消化器内科の専門である小林由夏先生が赴任され、消化器悪性腫瘍に対する化学療法分野の診療体制が強化された。

2019年には佐藤祐一先生が副院長として着任され、渡辺庄司先生が小千谷総合病院の消化器内科部長として異動された。

2020年には、消化器疾患全般にわたり指導的立場にあった福原康夫先生が開業され、同年には中野応央樹先生が新たに着任された。

2021年には佐藤祐一副院長が新潟医療センターへ副院長として異動され、その後任として髙村が副院長に着任した。

2023年には佐藤明人先生が開業された。先生は長年にわたり、指導的立場としてESDやその切除標本の病理学的な見方を伝授していただいた。現在もご多忙の診療の合間をぬってESDの指導に来ていただいている。

2024年に松井徹先生が赴任された。先生は胆膵領域が専門で同領域の診療体制が強化された。

また、これまでに当院で研修を行い、当科を選択した研修医は11名にのぼり、現在は新潟県内各地で活躍している。当科の教育体制は、若手医師への丁寧な指導と段階的なスキルアップを重視し、内視鏡手技やカンファレンスへの参加、さらには学会発表や論文作成を通じて、実践的な力を養える環境を整えてきた。

今後も、専門性と総合力を兼ね備えた診療科として地域医療に貢献するとともに、次世代を担う若手医師が成長できる場としての役割を果たしていきたい。

2.当科の主な検査・治療件数

|

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

上部内視鏡 |

9,510 |

9,307 |

9,512 |

8,978 |

8,723 |

9,139 |

8,926 |

8,972 |

8,579 |

|

食道ESD |

19 |

32 |

31 |

31 |

34 |

24 |

36 |

31 |

24 |

|

胃ESD |

208 |

179 |

182 |

147 |

159 |

181 |

205 |

205 |

191 |

|

食道ステント留置術 |

14 |

9 |

5 |

5 |

5 |

4 |

4 |

6 |

6 |

|

胃・十二指腸ステント留置術 |

25 |

26 |

17 |

14 |

9 |

23 |

17 |

17 |

20 |

|

食道静脈瘤治療 |

21 |

42 |

24 |

13 |

28 |

45 |

39 |

26 |

44 |

|

PEG (内視鏡的胃瘻造設術) |

22 |

24 |

27 |

14 |

17 |

25 |

27 |

22 |

22 |

|

LECS (腹腔鏡・内視鏡合同手術) |

2 |

7 |

4 |

1 |

4 |

0 |

1 |

3 |

4 |

|

下部内視鏡 |

3,542 |

3,338 |

3,344 |

3,354 |

3,165 |

3,245 |

3,125 |

3,152 |

3,306 |

|

ポリペクトミー |

277 |

397 |

477 |

560 |

683 |

744 |

859 |

778 |

907 |

|

大腸EMR |

694 |

638 |

662 |

626 |

543 |

602 |

499 |

543 |

466 |

|

大腸ESD |

45 |

38 |

54 |

45 |

56 |

52 |

54 |

61 |

59 |

|

大腸ステント留置術 |

30 |

27 |

29 |

25 |

31 |

18 |

25 |

35 |

42 |

|

小腸内視鏡 |

– |

7 |

22 |

28 |

32 |

36 |

46 |

57 |

67 |

|

ERCP |

466 |

437 |

449 |

379 |

406 |

388 |

456 |

441 |

473 |

|

EUS |

252 |

290 |

268 |

220 |

253 |

218 |

262 |

250 |

292 |

|

EUS-FNA |

57 |

83 |

97 |

95 |

130 |

103 |

131 |

113 |

120 |

|

EUS-BD (胆管ドレナージ) |

7 |

16 |

11 |

8 |

9 |

10 |

14 |

11 |

13 |

|

EUS-CD (嚢胞ドレナージ) |

2 |

4 |

5 |

2 |

6 |

6 |

3 |

10 |

8 |

|

PTGBD/PTCD |

54 |

43 |

45 |

45 |

36 |

67 |

72 |

73 |

86 |

|

エコー下肝生検 |

15 |

18 |

12 |

13 |

9 |

12 |

27 |

28 |

39 |

|

TACE (肝動脈化学塞栓療法) |

101 |

105 |

93 |

59 |

42 |

50 |

36 |

45 |

51 |

|

RFA (ラジオ波焼灼療法) |

4 |

10 |

13 |

2 |

4 |

9 |

3 |

6 |

11 |

当科の検査・治療件数に影響を及ぼした出来事は二つあり、新型コロナウイルス感染症 (2020年~)と消化器内科輪番制の変更 (2023年4月~) である。コロナ禍により一時的に検査・治療件数が減少したものもあるが、大部分はコロナ禍前の水準にまで回復している。一方、小腸内視鏡や肝胆膵領域の検査(EUS-FNA、エコー下肝生検)および治療(PTGBD/PTCD)は増加傾向にある。

2024年4月からは医師の働き方改革が始まり、通常勤務時間内での効率的な検査・治療運用が求められるようになった。これに対応するため、当科では検査・治療に対応可能なX線透視装置を導入し、放射線科や看護部と連携の上、並列での検査・治療運用に着手した。

今後、超高齢化社会の進展に伴い、当科には安全性と確実性を確保しつつ、より高度で低侵襲な医療の提供が求められる。多職種と連携・協力しながら質の高い医療を地域に提供するとともに、次世代を担う若手消化器内科医の育成にも努めていきたい。

呼吸器内科

血液内科

創立90周年を迎え、血液内科のこの10年

血液内科 坪井康介

当院は1935年に開院し、今年2025年7月に創立90周年を迎えました。80周年誌に当科の歴史について記載がありますので、その後約10年間について記載します。

2013年3月までは、小林政先生、岸賢治先生の2人体制で診療を行いました。同年4月に私(坪井康介)が当院に就職、3人体制で診療を行いました。2014年4月からは小林政先生が小千谷総合病院に異動(同病院副院長)となり、2人体制となりました。2015年8月からは武藤祥宏先生(総合診療科兼務)が加わり、再び3人体制となりました。その後2022年3月に岸賢治先生が、2024年5月に武藤祥宏先生が辞められ、以降2025年9月現在まで、1人で診療を行っています。

診療内容に関しては以前から変わりなく、移植医療を除く血液疾患全般を診ています。新規血液疾患患者は年間約100-120例程度です。そのうち、急性白血病は10例程度、慢性骨髄性白血病は5例程度、骨髄異形成症候群は20例程度、多発性骨髄腫は15-20例程度です。特に悪性リンパ腫は増加傾向にあり、2021年度は年間90例程度まで増えましたが、平均すると70例程度です。

入院患者数は2020年度もっとも増加していましたが、コロナ禍以降やや減少しています。

それでも入院患者数は年間のべ200例を超えています。入院患者数が多いのは、悪性リンパ腫の患者さんが増えた影響と思われます。悪性リンパ腫の多くの治療は2コース目以降外来でも可能な治療ですが、遠方の方は短期入院で治療を継続しています。もともと急性白血病などの血液疾患の抗癌剤治療は長期入院を必要としていましたが、近年急性骨髄性白血病の一部の患者においては短期入院でも可能な治療法が確立したり、支持療法が充実したりしたため、長期入院を回避できるようになりました。これらのおかげで平均入院期間は以前に比べ短縮傾向となりました。患者さんにおいても、大変喜ばしいことと思います。

当院100周年にむけて

近年血液疾患患者は増加傾向にあると思います。しかし当院はもちろん、県内の病院で余裕をもって診療ができているところは少ないように思います。県内の血液内科医の高齢化、血液内科医不足により、当院が100周年を迎えるころ、ここ中越地区では混乱が生じているかもしれません。当院血液内科のことだけを言えば、一日も早く血液内科医を確保し、チーム医療ができる日が来ることを願っています。今もそうですが、100周年を迎え、さらにその先も、長岡赤十字病院と協力し合い、長岡地域の血液疾患患者の治療が滞りなく進むことを願っています。

腎臓内科

糖尿病センター

糖尿病センター

糖尿病センター 八幡和明

毎年大学からの若手ドクターと一緒に糖尿病の臨床を行っている。ありがたいことに当院にやってくる先生は皆まじめで今どきのナイスガイ、ナイスレディで患者さんやスタッフ、そして他の診療科の先生にも大変喜ばれている。みんな優秀なので学問や研究面では、もはや私が教えることもほとんどないくらいだ。せっかく一緒に勉強するならと、チーム医療の大切さと診療の際の心の持ちようを伝えるようにしている。忙しい外来診療の中では教える時間が少ないので、入院症例を通してチーム治療の進め方や考え方などを指導するようにしている。

病棟では毎朝8時半から医師団、糖尿病特定認定看護師、薬剤師、事務クラークがそろって入院症例のカンファランスをしている。個々の症例の特徴を簡単にプレゼンしつつ血糖の推移や検査結果などを参考にしながら治療を進めている。特に24時間の血糖変動(フリースタイルリブレ)を読みときながら適切なインスリンや薬剤の選択ができることは大きな進歩といえる。毎朝のカンファは大変と思うかもしれないが、一日一日の変化を確認しておくことは互いのスタッフの関わりに役に立つと信じて続けている。そして週に1回はチームの全員が集まってカンファランスを行う。一例一例じっくりと1週間を振り返りつつ、メンバーの持っている情報や意見を出し合いながらチームの方針を確認していくようにしている。その中で特に大切にしているのは糖尿病を持つ人の思いを聴くことで、PAID(Problem Areas In Diabetes Survey(PAID)糖尿病問題領域質問票)を用いた分析や、それぞれの関わりの中から見えてきたその人自身の心の変化に注目している。糖尿病の治療をする中で抱えている不安や悩みはどんなことがあるか問題点を明らかにし、その人の価値観や希望を聞きながら治療の選択肢を示し、みんなで協力して治療方針を決めていくSDM(Shared decision Making 共有意思決定)を取り入れるようにしている。私たちの支援で治療に取り組む姿勢が変わることができることを願って日々の指導に取り組んでいる。

患者指導としては先代の中島先生、鈴木先生がはじめられた糖尿病教室をリニューアルしながらずっと続けてきたこの教室では単なる知識の講習にとどまらず、自分の身体や指導媒体に触れながら学ぶ体験型の学習を行っていて、医師だけでなく栄養士や薬剤師、看護師がチーム医療の一環として担当している。参加者の笑顔や拍手のなかに理解が深まったことが実感できる。のべ1000回になるので記念のイベントをやろうと計画していたが、コロナ禍になって現在まだ延期している。そのほかにもいろいろの患者指導を行ってきた。糖尿病食を患者と医師が一緒に食べる会食会、外食ツアー、コンビニ探検、調理体験などを行ってきた。また検査技師が病棟にきて実施した様々な検査の意味や結果の説明も行っている。そのような様々な関わりを通して若手医師やスタッフとチーム医療の面白さをともに学んでいる。一緒に活動してくれるスタッフには心から感謝している。こういったチームでの活動は病院内外でも評価され、各地から見学に来る人も多く、薬学部や栄養学校などの学生も実習に来てくれるのは励みになる。

さて近年は糖尿病を取り巻く環境も大きく変化してきた。入院してくる患者は教育入院というよりは、高血糖緊急症、合併症の悪化、手術前の血糖マネージメント目的の患者が増えてきた。その一方他科に入院している糖尿病患者に対する血糖マネージメントの比率が増加している。急性期疾患や手術を受ける患者に適切な血糖マネージメントを行うことで、原疾患の治療成績の向上や合併症の予防、入院期間の短縮などが得られ病院全体の診療の質の向上に寄与していると自負している。しかし短期間の入院中に血糖を整えることが主眼になっていて、各診療科にまたがる大勢の患者のデータを電子カルテで見ながらインスリンの調整をしていくことが多い。問題のある患者はベッドサイドに伺うのだが、短時間の診療では患者の立場になって考える余裕があまりないことは、若手医師の糖尿病診療に対する理解や意欲を歪ませていないか一抹の不安がある。

糖尿病診療のやりがいは長期にわたっての全人的なフォローにあると思って自分なりの診療を続けてきた。しかし急性期病院では短いサイクルでの紹介・逆紹介の病診連携が求められており、糖尿病診療のやりがいや面白さをどうやって若手医師に示せるのか悩んでいる。学会や研究会などでともに学んだ若手医師やスタッフが他の病院に異動して活躍している姿を見聞きするとうれしくなってくる。これからも大きな糖尿病チームとして広く貢献していきたいと思っている。

最後に当院の「糖尿病センターの掟」を掲げて終わることにしよう。皆さんのお役に立つことを願っている。

糖尿病センターの掟

神経内科

神経内科の歩み

神経内科 渡邊浩之

長岡中央綜合病院の神経内科は新潟大学脳研究所神経内科からの外来出張医により始まり、1986年4月から長嶋勝が初めての常勤医となった。長岡の3病院のなかでは長岡赤十字病院に次いで2番目の開設となる。1992年3月長嶋が退職したあと新潟大学から大橋寿彦が半年間応援に来ていて、1992年11月に1978年卒の大野司が赴任した。その後は長い間一人医長時代が続いた。

2009年から1987年卒の渡邊浩之が加わり常勤二人体制となった。この頃から医師の間でも働き方改革の芽生えが見られ、新潟大学神経内科においても医局人事での一人医長はできるだけ避けるようになっていった。2005年から急性期脳梗塞のtPA療法が可能となり、2015年頃には血管内治療のエビデンスが確立した。いずれも発症後すぐの対応が必要となる。そのため急性期脳梗塞の診療が、地域の急性期拠点病院で集約的に24時間体制で行われるようになり、急性期拠点病院でのマンパワーの充実が求められた。2018年度から2005年卒の石川正典が加わり常勤3名となり、2020年4月から2010年卒の柳村文寛が加わった。ただ大野は嘱託となり、外来中心の診療となっている。2022年4月から2008年卒の酒井直子が非常勤で加わった。2022年8月には柳村が異動となり、代わりに1992年卒の鈴木隆が加わった。2024年2月から石川は異動となり、代わりに2014年卒の井上佳奈が勤務している。従って、現在常勤は渡邊・鈴木・井上の3名で、非常勤が大野・酒井の2名の計5名となっている。

スタッフ全員が神経内科専門医で、渡邊・鈴木・大野は神経内科指導医でもある。他に渡邊は日本内科学会総合内科専門医、認知症専門医・指導医、大野は日本内科学会総合内科専門医、リハビリテーション学会認定臨床医、酒井は日本内科学会認定医、日本頭痛学会専門医、井上は日本内科学会認定医、日本リハビリテーション学会認定臨床医である。当院は日本神経学会教育施設 日本認知症学会専門医教育施設、日本脳卒中学会一次脳卒中センターに認定されている。

臨床検討会は院内では神経内科検討会(新患紹介と難しい症例の検討)を平日の朝に連日行っており、脳外科との合同検討会とリハビリカンファレンスは各々週1回施行している。

院外で長岡地区の画像臨床カンファレンスを月1回、中越神経内科懇話会(中越地区神経内科臨床報告会)を年2回程度開催している。

近年の診療実績としては、2019から2023年の年間の新規入院患者数は200人台前半から後半へ増加傾向で、疾患別では脳梗塞が一番多く、他にてんかん等の発作性疾患、髄膜炎等の中枢感染症、多発性硬化症等の中枢性脱髄疾患、筋萎縮性多発性硬化症(ALS)・パーキンソン病などの変性疾患、ギラン・バレー症候群等の免疫性末梢神経障害などがある。

長岡中央訪問看護ステーションとともに主にALSの在宅人工呼吸器患者の訪問診療・レスパイト目的の入院も行っている。

2019年度からは入院患者のせん妄対策としてせん妄・認知症ケアチーム(DST)を渡邊と認知症看護認定看護師である栗和田を中心として立ち上げ、全病棟の看護師と共同して活動している。同チームで2020年からはせん妄予防を目的とした、せん妄ハイリスク患者のスクリーニング及びケアを開始した。また2024年からは身体拘束最小化の取り組みを開始し、拘束率は減少してきている。

2025年10月からは頭痛学会専門医の酒井医師により頭痛外来が開設される予定である。

神経内科は2017年9月の日本神経学会理事会にて「脳神経内科」と標榜診療科名を変更した。これにより心療内科や精神科との差別化を行い、脳・神経の疾患を内科的専門知識と技術をもって診療する診療科として、また「脳神経外科」の内科側のカウンターパートであるとの位置づけを明確にした。

近年の高齢化に伴い認知症、てんかん、脳血管障害等の対象患者は増加し、また急性期脳梗塞に対するtPAや血管内治療の進歩、神経免疫疾患の治療の進歩、アルツハイマー病の疾患修飾薬の上市など脳神経内科を巡る環境は変化している。頭痛、めまい、しびれなどのcommon diseaseへの対応も必要である。当院では限られた医療資源を有効活用するため、病診・病病連携を緊密にしながら対応していきたいと考えている。

腫瘍内科

腫瘍内科

腫瘍内科 小林由夏

腫瘍内科は2017年に新設となった当院では一番新しい専門分野です。90年の歴史の中では末尾のほんの数行に過ぎませんが、少し当科の紹介をさせていただきます。

一般的に腫瘍内科(Medical Oncology)は、がんの内科的治療、特に薬物療法に関わる科です。腫瘍内科の歴史は、抗がん剤の開発とその臨床応用の進展と密接に関連しています。

近年の腫瘍内科学の台頭は著しく、特に過去20年間で大きな進展がありました 。1997年に米国FDAがB細胞性非ホジキンリンパ腫を対象に抗CD20抗体リツキシマブを承認したことが一つの大きな節目です。その後、がん分子標的治療薬の開発が進み、2023年7月までに日米で161剤が承認されました 。その後も毎月のように新薬の情報が送られてきており、トラスツズマブ–デルクステカン、ベルズチファン、チスレリズマブ、一番最近の薬物療法ニュースで上がっている横文字に翻弄されて、アップデートが大変です。

免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の導入や、遺伝子異常に基づいたがん分子標的治療、がんゲノム医療の臨床導入も新しい展開だと考えられます。当個人的にチャンピオン症例として紹介している患者様は、本来の抗がん剤治療であれば予後が限られていたところ、アメリカ在住で研究員の息子さんの助言で、国立がんセンター東病院のがんゲノム検査を受検し、当時の新規薬剤の適応症例と診断されました。その後転移病巣はすべて消失し、薬物療法を終了して5年目の現在も完治の状態を継続しています。がんセンターからも何度も問い合わせがくるレア症例ですが、このようなケースはこれまで経験したことがなく、間違いなくがん治療のネクストステージであると思われます。

腫瘍内科自体の歴史を紐解くと、大学病院の腫瘍内科は東北大学が黎明期を担ってきました。初代教授の斉藤達雄先生は、抗がん剤の臨床的評価を行うための効果判定基準を設け、新規抗がん剤の評価を行いました 。その後、1978年に涌井昭先生が二代目教授に就任し、抗がん剤の作用機序の基礎的研究に力を注ぎました 。1991年には三代目教授の金丸龍之介先生が就任し、分子生物学の発展に伴い、がんの生物学的研究が進められました 。四代目教授の石岡千加史先生は臨床腫瘍学会の理事長をお勤めになり、2024年には川上尚人が五代目教授に就任し、新規治療や薬剤の開発に積極的に取り組んでいる名門中の名門で、当院はゲノム連携病院として新潟大学を拠点病院に活動していますが、実はさらに中核拠点病院である東北大学腫瘍内科とも関連しています。

一方、日本では腫瘍内科を設置している一般病院がまだ限られています。全国で約400以上の「がん診療連携拠点病院」が指定されていますが、そのすべてに腫瘍内科があるわけではありません。

日本臨床腫瘍学会が認定する「がん薬物療法専門医」は全国で約1600人(2022年時点)とされており、地域によって偏りがあります。東京都には250人、大阪府には163人いる一方で、新潟は26名、大学とがんセンターを中心に在籍しています。

そんな中、2名の薬物療法専門医で腫瘍内科を拓くことができたのは、前富所隆院長、現矢尻洋一院長をはじめ多くの方々のお力添えによるものです。当科スタート後の独自の活動として、薬物療法同意書、免疫チェックポイント阻害薬治療同意書、入院時には終末期治療の希望の同意書を導入しました。外来では新規治療開始症例、抗がん剤漏出例、薬剤によるinfusion reactionが疑われた全例に関して、週に1回多職種で行うカンファレンスを始めました。開始時は医師と通院治療センター看護師のみでしたが、現在は薬剤師、栄養科が加わり、外来薬剤指導に関する依頼書の作成などを行い、時にはケースに関して個別に対応をすることもあります。また病棟でも、先のメンバーに加えてリハビリ科、ケースワーカー、退院支援看護師の参加するカンファレンスを継続しています。各部門に学生さんなどが来られた時には参加していただくことも多いです。症例の個別把握や顔が見える関係でよりよい協力体制を作るチーム医療を実践することが、腫瘍内科としての役割ではないかと思っています。

2023年12月からは、ゲノム診療も開始しました。この時も医療支援部、病歴管理室、病理部門、看護部門、医事課、検査室に大変お世話になりました。現在も着実に出検件数を増やしており、2025年にはゲノム検査の結果が臨床試験に結び付くことを期待して、CONNECTトライアルという患者紹介システムの臨床試験にも参加しました。がん薬物療法のもう1本の柱になっていくものと考えています。

まだまだ未熟な科ではありますが、100年史でも「まだ存続しています」とご報告できるよう、がん治療の進歩とともに歩む精進を続けたいと思います。

外来多職種カンファレンスの様子

病棟多職種カンファレンス

循環器内科

循環器内科の10年間を振り返る

循環器内科 中村裕一

2010年代後半の循環器内科は、常勤医3人態勢が軌道に乗り、安定期を迎えた時期であった。さらに新潟大学循環器内科のご配慮で2014年からは出張をいただくこともでき、マンパワー的に余裕が出てきた時期であった。

この時期の大きなイベントに、2018年度のシネアンギオ装置のリニューアルがあげられる。2005年の新病院開院以来12年間働き続けてきたアンギオ装置に不具合が生ずる時期になったための更新で、6週間の工事の後2018年4月から新しい装置が稼働した。バイプレーンの装置を導入し、画像解析技術の向上とも相まって少ない造影剤と放射線で検査・治療ができるようになった。あわせて周辺機器の多くを更新した。あらたに光干渉断層画像診断装置(OCT)や3次元マッピング装置(CARTO3)も導入し、動脈硬化や不整脈の治療に活用できるようになった。

ハードウエア面のもう一トピックは高度治療部(HCU)開設だ。集中治療部門を持たないことは、当院の長年の課題だった。当科は扱う疾患の特性上、呼吸・循環管理を要することが多く、心室細動などの致死的不整脈に対しては、文字通り秒単位の即時対応が必要である。従来、一般病棟で診療してきたが、個々のスタッフの頑張りでしのいできた側面が強く、安全管理上不安な点があった。人員配備や予算などさまざまなハードルがあったが、富所病院長の勇断で2019年4月開設の運びとなった。我々にとっては待望のHCU開設であった。急性心筋梗塞や重症不整脈、呼吸・循環補助を要する重症心不全、心肺停止蘇生後の体温調節療法などがHCUで集中的に管理されるようになり、一般病棟では特殊で負担のおおきな疾患や治療が、余裕をもって取り組める、ある意味普通の疾患や治療となった。我々もこれまで以上の安心感で、患者をゆだねることができるようになった。

2020年1月から始まったコロナ禍は循環器内科にとっても他人事ではなかった。コロナ感染で血栓性が亢進することが判明し、急性心筋梗塞など、血栓を基盤とする疾患の報告が相次ぎ、コロナ感染者の急性心筋梗塞への対応に備える必要が生じた。心カテ室の感染防護、スタッフのPPE装着訓練、院内移送の手順確認、コロナ病棟(母体は5西呼吸器内科病棟でAMIの管理経験なし)での急性期管理など、検討課題が山積した。幸い当院でのコロナ感染AMIは数件にとどまったが、PPEを装着しての緊急カテは、思いのほか視界が悪く難渋した。軽症で合併症のない症例であったことが幸いであった。高齢のコロナ合併心不全も相次いだ。高齢コロナ感染者は、コロナ感染の予後が悪いことに加えて、隔離期間中のリハビリ介入が不十分なことによるADL低下が深刻な問題だった。なんとか隔離期間を乗り切ってもADL低下が著しく自宅復帰ができない症例がおおく、これは、コロナが軽症化した今日でも、なお続いている課題である。

不整脈治療:CARTO3導入以後、田川医師の頑張りで不整脈に対するカテーテル治療が本格化した。心房細動に対するカテーテルアブレーションの件数は2024年度には30件を超え、クライオアブレーションなど新技術の導入も進めている。

心臓リハビリテーション:高齢人口の増加に伴い心不全患者が急増している。高齢心不全患者では、在宅に復帰できるようADLを落とさない治療と、再入院を減らすための疾患管理と患者教育が大切である。当院は2018年に心大血管リハビリテーション認定施設を取得し、慢性心不全患者への教育システムつくり、心不全患者への段階的リハビリの導入、多職種の介入による総合的なサポート体制の構築を進めている。

腫瘍循環器内科:当院は長岡地区の地域がん診療連携拠点病院で、多くのがん患者を診療している。近年開発された新規がん治療薬には、心血管合併症をきたすものもあり、臨床的に注目されている。またがん治療の進歩によりがんサバイバーが高齢化し、これらの患者における心血管系疾患の合併が新たな課題となっている。当院でも化学療法関連心血管合併症をきたした症例が経験されており、これら学際的な領域にも知見を深めて対応する必要があると考えている。

働き方改革と地域医療再編:2024年に始まった働き方改革では、医師ひとり当たりの労働時間の上限が規定された。これに対応するためには、業務の見直しと効率化を進める必要があるが、これには単一施設での対応では限界がある。医療資源の供給体制をふくめ、地域全体での役割分担の見直しを進める必要があると思われる。

小児科

小児科

小児科 竹内一夫

私、竹内が小児科医となったのが1994年であるが、その頃すでに郡司哲己医師と松井俊晴医師が小児科部長をされており二人は長岡中央綜合病院小児科の代名詞的存在であった。その頃は子どもの数も多く小児科病棟は入院患者でごった返していた。当科は喘息患児の治療や教育に力をいれていたこともあり、喘息の入院患者はつねに50名程度であったと聞いている。喘息だけでなく川崎病、てんかん、内分泌疾患、夜尿症など専門性の高い診療もお二方で担っており中越地区の小児医療で大きな存在感を示していた。当院小児科の発展はお二人の尽力によるといっても過言ではない。周産期新生児を専門としている竹内が当院に赴任したのが2008年である。当院は地域周産期母子センターであるが、それまでは新生児医療に関しては総合周産母子センターである長岡赤十字病院に頼りがちであった。以後は、当科でも新生児医療をすすめ長岡赤十字病院と連携して行うにようになった。

郡司医師が2019年に、松井医師が2023年にと二人のレジェンドが退職され、竹内が小児科部長を引き継いだ。お二人とそのさらに先人たちの築き上げたレベルと信頼を維持できるのか大きなプレッシャーを感じている。現在は竹内、堀、鈴木、皆川、桜沢の5人のチームで診療を行っている。皆川はアレルギーを専門としており、太田こどもとアレルギークリニックの太田匡也医師と協力して食物アレルギー負荷試験を精力的に行っている。

小児医療をとりまく環境は大きく変化した。当初は前述のごとく外来患者、入院患者ともに多くて多忙であったが、現在は非常に少なくなっている。その理由はいくつかある。

まず、小児喘息管理の進歩である。ステロイドが積極的に使用されるようになり、喘息で入院する子どもがとても少なくなった。20〜30年前はまったく異なる管理法が行われており、毎月のように発作を起こして入院する児もめずらしくなかった。管理の進歩で喘息の子どもが入院せずに済むようなったことは喜ばしいことである。

次に予防接種の進歩である。予防接種で対応できる病原体の種類が増えワクチンも進歩してきた。たとえば、ロタウイルス腸炎の予防接種が開始される前は、流行期になると胃腸炎の子どもで病棟があふれかえっていたが現在はそのようなことは全くなくなった。また、肺炎球菌ワクチンが開始されてからは肺炎や中耳炎が減った。さらにより広くカバーできる肺炎球菌ワクチンが次々に開発されている。

最後に少子化である。小児患者数の減少という形で少子化を実感している。新生児医療についても、赴任当初は、当院の分娩数は年間1000件以上あり新生児治療室はほぼ常に満床であった。現在は分娩数が激減し新生児治療室の入院患者がいない日もある。少子化は日本の将来に関わる大きな問題である。国や自治体が頭を悩ませ策を講じているが効果は未だみられない。

少子化に伴い小児医療に対するニーズも変化してきたように感じる。昔は受診者が日々外来に押し寄せ、ひとりひとりの診察時間が十分にとれているとは言い難かった。また、患者さんの方もそれをわきまえてか、とりあえず薬をもらえればよいというスタンスであったように感じる。現在は処方、治療のみならず親の安心や満足に応えることが求められている。診察時に子どもの生活や子育てについて相談されることも珍しくない。受診者が減少して時間が十分にとれるようになったぶん、そのようなニーズに応えることが可能となった。患児とその家族にとっては好ましいことであり、これはこれで小児医療の進歩と言えるのかもしれない。

また、不登校や発達障害など以前は教育分野の守備範囲であったものも医療の対象となっている。今後、各自治体で5歳児健診が導入される予定となっている。目的は就学前の発達障害のスクリーニングである。漏れがないように行おうとすると発達障害を疑われた子どもが大勢医療機関を受診することになるだろう。現在、発達障害診療は一部の小児科医精神科医による特殊な診療となっているが、今後は小児科の一般的な診療分野となっていくのかもしれない。

外科

21世紀 長岡中央綜合病院外科の歩み

外科 河内保之

はじめに

私は2000年10月に新潟大学からの派遣医師として当院外科に勤務を開始し、翌年に常勤となって以来、今年でちょうど四半世紀が経過しました。長岡中央綜合病院の90周年を機に、この25年を振り返ってみたいと思います。

21世紀外科のスタート

1980〜90年代を支えた外科スタッフは転勤や開業により交代し、2001年には全員が入れ替わり、外科医5名(常勤2名、出張3名)での再出発となりました。当時は消化器癌に対する有効な薬物療法が乏しく、外科は拡大手術の時代でした。他臓器の合併切除や広範囲リンパ節郭清が盛んに行われ、胃癌では現在なら3〜4時間で行える腹腔鏡手術も、当時は開腹手術で膵・脾合併切除、傍大動脈リンパ節郭清を伴う拡大手術に7〜8時間を要することも珍しくありませんでした。少人数での診療体制のため、外来終了後に手術を開始し、帰宅は深夜になることもしばしばでした(現在の働き方改革からすると到底許容されない状況です)。

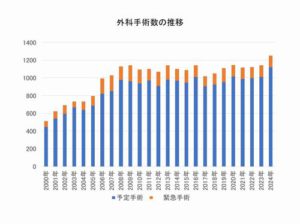

こうした積極的な外科治療は地域の医療機関からも高く評価され、切除困難とされた進行癌患者さんの紹介が増加しました。その結果、2000年の手術件数512件は2003年には734件へと増加し、外科医も常勤2名が加わり7名体制となりました。

病院新築移転と鏡視下手術の導入

2005年10月、病院は現在の川崎町に新築移転しました。これを契機に手術件数は急増し、2007年には年間1,000件を超えるようになりました。大腸癌に対しては2002年に腹腔鏡手術を導入し、2024年には85%以上が腹腔鏡下手術となり、累計2,800件を超えました。食道癌は2004年から胸腔鏡手術を導入し、現在はほぼ全例で行われ、300例を超えています。胃癌は2008年から導入され、現在はほぼ全例が腹腔鏡下で行われ1,200例を超えました。さらに肝切除や膵切除など他領域にも鏡視下手術が拡大しています。

2006年から2019年まで当院で行った「ライブデモ手術」も鏡視下手術の普及に大きく寄与しました。年1回、国内の第一人者を招き、患者さんの同意のもとで執刀いただいたもので、中越地区のみならず県内外から最大70名以上が見学に訪れました。こうした取り組みは県内の腹腔鏡手術の発展にも大きく貢献したと自負しています。

現在では、安全で確実な腹腔鏡手術が日常診療に定着し、術後疼痛の軽減、早期離床、短期入院が可能となりました。

専門性の深化

外科スタッフは拡充し、現在は常勤7名、派遣医5名の計12名体制となっています。当院では疾患ごとに専門性を高める取り組みを進め、胃癌・大腸癌領域では国立がん研究センターを中心とした多施設共同臨床試験に参加し、多くの患者さんの協力を得ながら新たな治療法の開発に携わっています。

また、日本外科学会・消化器外科学会の認定施設であるとともに、大腸肛門病学会、食道学会、乳癌学会、肝胆膵外科学会、胃癌学会、胆道学会などの認定・指導施設資格も取得してきました。さらに、消化器内科・腫瘍内科・放射線科など関連部門との連携を強化し、集学的治療を推進しています。乳腺外科領域でも形成外科・放射線科と連携し、診断から術後補助療法、乳房再建まで一貫した治療体制を整備しました。

高齢化社会への対応

2000年における当院の胃癌・大腸癌患者さんの平均年齢は67歳で、80歳以上は15%程度でした。2024年には平均73歳、80歳以上31%、90歳以上2%となり、高齢患者さんの手術が日常となっています。高齢者は臓器機能低下により合併症リスクが高く、麻酔科との連携による全身麻酔の安全性向上、低侵襲術式の選択、術前からの栄養・リハビリ介入などに取り組んでいます。さらに、看護部・薬剤部・栄養科・リハビリ科と連携した予防的介入により、高齢患者さんが手術後も地域で元気に生活できるよう支援しています。

これからの外科

近年、全国的に外科専攻医の減少が課題となっています。厚生労働省の統計によれば、過去30年間で医師数全体は2倍以上に増加したにもかかわらず、減少しているのは出生数減少の影響を受けた産婦人科と消化器外科です。全国的に消化器外科を専攻する割合は約8〜10%ですが、当院では基幹型臨床研修病院としてこれまで約160名の研修医が修了し、そのうち18%(28名)が外科を専攻し、県内外で活躍しています。若手外科医の育成も私たちの大切な使命と考えています。

おわりに

外科医療はさらなる技術革新の時代を迎えています。当院でも高難度症例への腹腔・胸腔鏡下手術の適応拡大や、ロボット支援手術の導入を検討しています。加えて、AIやビッグデータ解析を用いた手術・治療支援も開発が進んでいます。これらは単なる新技術ではなく、患者さんの安全と満足度向上を目的とした進化です。

ただし変わらないのは「患者さんのために最善を尽くす」という姿勢です。長岡中央綜合病院外科は、今後も安全で確実な手術と術後の生活を見据えたケアを両立させ、地域医療の柱として役割を果たし続けます。

100周年、そしてその先へ――。

外科は2025年8月現在12名のスタッフで診療中

整形外科

長岡中央綜合病院整形外科における10年の近況

整形外科 浦川貴朗

長岡中央綜合病院80周年誌にて長谷川淳一よりこれまでの整形外科の軌跡を紹介しました。この度90周年誌が発行されることになりましたので、ここ10年の近況及び最新の診療内容について報告いたします。

まず人事について報告いたします。副院長兼整形外科部長の長谷川淳一が2017年に退職し、矢尻洋一が整形外科部長となりました。続いて2022年矢尻が院長に就任したことで、現浦川貴朗が整形外科部長となりました。現在整形外科は専門医7人、専攻医3人、研修医0-2名にて診療にあたっております。

次に整形外科の日常診療について紹介いたします。まず朝8時より全員で前日の骨レントゲンを確認しております。さらに治療に困るような症例について意見を出し合い最適な治療法が選択できるようにあらゆる角度から検討しております。

8時30分からは各々分かれての診療になります。外来では、創処置を処置室で、一般診察を2、4-7診察室で行なっております。基本的に外来診察は午前中となりますが、水曜日は午後診察を行なっております。また、3週に1回水曜日午後にリウマチ外来を新潟大学医歯学総合病院の近藤直樹医師より担当してもらっております。

9時30分からは各医師週1回、入院担当患者さんのリハビリや診療状況について病棟看護師、理学療法士、入退院支援看護師を交えた多職種カンファレンスを開催しております。ここで入院中の治療の方向性を確認したり、退院に向けたリハビリの進め方について検討したりしております。

大腿骨近位部骨折にて入院された患者さんの再骨折を予防する目的でリエゾンカンファレンスを毎週水曜日午前9時20分より開催しております。村山医師、薬剤師、看護師、医療ソーシャルワーカーで最適な骨粗鬆症治療薬の検討を行なっております。

手術は、毎日10時30分から行なっております。整形外科の手術件数はここ10年約1500件となっております。

最後に脊椎班、関節班、手外科班より10年の近況及び最近の診療内容について報告いたします。

脊椎班 高橋一雄

2015年から2024年にかけて、毎年270~300件の手術が施行されました。2015年は頚椎、胸椎が約70件、残りが腰椎でしたが、その後も大きな変化はありません。2015年以前の約10年は矢尻、高橋一雄の2名が担当しておりましたが、2018年より若手の高橋郁子医師が赴任しました。赴任後まもなくナビゲーションシステムが導入され、大学で研鑽されてきた高橋郁子医師のもとに安全、確実にインストルメント手術が行われるようになりました。大活躍の高橋郁子医師でありましたが残念ながら2年半で転勤されました。その後は若手医師が1年交替で派遣されるようになりましたが、熱心な医師が多く助かっております。2022年矢尻医師が院長になったため代わりに浦川医師が赴任しチーフとなりました。現在は主に浦川、高橋一雄、若手医師の三人で診療にあったっております。

この10年でのトピックは何といっても椎間板酵素注入療法(コンドリアーゼ)の登場であろうかと思います。約5年前に始まった椎間板ヘルニアの治療です。局麻で行われます。当院では日帰りで行っております。これまで合併症で全身麻酔がかけられず手術できなかった患者さんにも用いることができるようになりました。約80%に有効であります。本法を積極的に行っている当院では椎間板ヘルニアの手術が激減しております。残念ながら現在供給が一時的に止まっております。早期の再開が待たれるところであります。

関節班 村山敬之

関節外科は膝・肩・スポーツ整形外科を担当しています。2013年より当科で関節外科診療の中心を担ってきた有海明央が2019年10月に異動となり、後任として村山敬之が赴任し現在まで診療を行っています。また、関節外科研修として新潟大学整形外科医局より毎年1名が派遣され、有海、村山と共に診療に携わってきました。

膝関節診療では、変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術、人工膝関節単顆置換術、人工膝関節全置換術や膝靭帯断裂、半月板損傷に対する関節鏡下の低侵襲手術に取り組んできました。肩関節診療では、腱板断裂や反復性肩関節脱臼に対する関節鏡下手術が多く行われるようになりました。2014年より修復不能な腱板断裂に対して本邦でもリバース型人工肩関節置換術を施行可能となり、当院での施行件数も増加傾向にあります。その他、足関節や肘関節のスポーツ障害に対する手術にも積極的に取り組んでおります。

手外科班 善財慶治

直近10年の手外科診療について

- 人事では2015年時点では長谷川淳一、善財慶治の2名が中心となり診療を行っていました。2017年4月に長谷川が三条市富永草野病院に赴任し、後任として河内俊太郎が就任しました。河内は2021年10月に新潟南病院に赴任し、以後山田政彦(2022年10月に新潟手の外科研究所病院に異動)、石坂佳祐(2023年10月に新潟市民病院に異動)、今井真(2025年4月に新潟臨港病院に異動)と手外科研修中の医師が交代で勤務しました。2025年8月現在は高橋響が在籍しています。

- 手術数は2015年から2024年の間で年平均419例(353例~467例)でした。内訳は、骨折・脱臼・靭帯損傷等226例(年平均、以下同様)、腱手術15例、末梢神経手術65例、炎症性疾患62例、腫瘍類11例、マイクロサージャリー12例などであり、併施手術として手関節鏡手術が45例でした。

トピックス

- 橈骨遠位端骨折はここ10年も減少することなく毎年70例前後手術となり、より粉砕した骨折も多くみられるようになりました。これに対応すべく新たに開発された内固定材(遠位設置用プレート、固定角可変プレート)を用いた手術が増えてきています。また、関節鏡の併用によって、より正確な関節面の整復・内固定が得られるようになりました。

- 橈骨遠位端骨折症例の中には同時に遠位橈尺関節を支える三角線軟骨複合体も損傷している場合があり、これに対しても関節鏡を用いた診断・治療を行えるようになりました。

- また、橈骨遠位端骨折は骨粗鬆症に起因する脆弱性骨折のうち最も早く生じる場合が多いことから、受診時にルーチンに骨密度などの検査を行ってスクリーニングし、必要に応じて早期から骨粗鬆症治療に介入することで将来の骨折連鎖を予防する活動も開始されています。

- 整形外科領域におけるエコーの普及が急速に進んでおり、手外科領域でもまず手術などの際の腕神経叢ブロック時に導入され、現在ではエコー下ブロックがスタンダードとなりました。また、腫瘍や皮下異物、腱鞘炎などの診断や治療におけるエコーの使用が外来でも数多く行われるようになりました。

- Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注入療法はそれまでの手術による部分腱膜切除に比し短期間での回復、術後疼痛が少ない、合併症リスクが低いといった点で画期的な治療法であり当院でも2018年に導入したが、製造元から本国への供給が停止されたため2021年以降は使えなくなり、現在は主に物理的に病的腱膜を脆弱化した後破断する経皮的腱膜切離術を行っています。

- 近年、手根管症候群の一因であるトランスサイレチン型アミロイドの検索から心アミロイドーシス予防を目的とした循環器科との連携も行われるようになりました。

形成外科

形成外科

形成外科 渡辺玲

形成外科外来で 左より クラーク大竹さん、渡辺、太刀川看護師 2025年8月

少し形成外科の歴史について触れさせてください。

新潟大学医学部形成外科は1979年に整形外科の診療班として本格的に診療を開始しました。(当院に長く勤めておられました星栄一先生が始められました)1996年度より文部省から新潟大学附属病院形成外科の新設が認可され、同年7月から柴田実先生が初代教授に就任されました。

2015年柴田先生が退任し、同8月から松田健先生が二代目の教授に就任されました。

2017年には新潟大学形成外科同門会が正式に発足しました。(それまでは整形外科の同門会に属している形でしたので、ここで初めて形成外科単独の同門会となりました)

私が当院で形成外科医として勤務を始めたのは2014年の7月からになります。

専門医を取得し、数年経過してから医師11年目の時です。

長岡に来る前はというと、杏林大学を卒業した後そのまま大学に残り勤務していました。

柴田先生とも、松田先生とも1か月という短い間でしたが新潟大学勤務中にご一緒することができました。

私がこちらに勤務するまでの間、2011年2月から形成外科の常勤医は上條正先生おひとりでした。

私が異動してきて2人体制となり、当初はあまり忙しくなかったのですが、数ヶ月もすると忙しくなってきました。

当時形成外科の外来には高野美智代看護師が勤務していました。以前おられた星先生とも長い期間一緒に働いてきた方です。私が来てからというもの、あれがない、これがない、このテープを用意してくれ、なんでこれがないんだ、とかなりうるさいことを言い、とても困らせてしまったと思います。言い訳になりますが、テープ一つこだわるのが形成外科医なのです。また、切れないはさみほどイライラするものはありません。どういう時にどのテープを使うのか、それはなぜか、機能的にはもちろん、見た目も美しくあってほしい、そういうところを気にするのが形成外科医なのです。テープの種類を増やし、常に切れるはさみを複数用意してもらえるようになりました。ありがたいことに当初から担当していただいたJメディカル(現在クロスウィルメディカル)の遠藤さんも興味をもってくださり、当院で使用可能なテープの一覧等、カラーで表を作ってくださいました。それを用いて看護師向けの勉強会等も行いました。

2015年4月からは高橋万寿子看護師が形成外科担当となります。

まだまだ形成外科は院内でも知られていないことが沢山あり、周知のため、病院祭で講演会をすることもありました。形成外科として特有なものの一つに再建があります。

新潟県では乳房再建の件数が全国平均を下回っており、東京の大学病院では毎週のように行われていたのをみてきた私としては少し寂しいものがありました。

乳がんの患者さんは近年増加傾向にあり、低年齢化しているため、必ず需要があると思うのです。

乳房再建を保険で行うためには指定の学会に所属して講習を受けることはもちろん、専門医が常勤医として勤務していなければなりません。また施設を登録、医師も登録し、症例も毎年報告することが義務付けられています。

登録してから実際に手術が可能になるまで少し時間を要しましたが、無事、施設認定を受け、2015年から保険で乳房再建を行うことが可能になりました。

(それまでは症例も少なかったですし、インプラントでの乳房再建については自費でおこなっていました。)

上條先生と2人体制がしばらく続いていましたが、火曜日の全身麻酔の手術の時は隔週で大学から宮田昌幸先生が手伝いに来ていただいていたので、特に人手に困ることはなかった記憶があります。

当院の研修医は希望があれば当科をまわることができ、毎年数人くらいは研修に来ていました。まわり始めと終わりで飲み会をすることも楽しみのひとつだったのですが、コロナ禍でそれも激減しました。

東京では形成外科医は溢れて余っていますが、新潟では足りていません。毎年、医局員の確保に苦しんでいるというのが正直なところです。

2015年に入って当科をまわってくれた研修医のうち、2人が形成外科に入局するという信じられないことが起こりました。研修医10人のうちの2人ですから、すごいことです。

その時は同じ学年で4人も同期がいましたから、とても運が良かったと言えます。

加藤真帆先生、田中宏明先生、彼らは大学勤務中に当院にバイトに来る機会もあり、嬉しいご縁を感じました。今では立派な形成外科専門医です。当時は入局してもらえるとは思っていませんでした。

2019年1月からついに形成外科にも担当の医療クラークの方が外来診療の際に同席してもらえるようになりました。関朱美さんです。

2019年4月から野澤昌代先生が加わり、3人体制になりました。

症例も多くなり、外来も2診、時には3診同時進行もあり、外来看護師が2名になりました。高橋真寿子看護師に加え、福田綾美看護師、野澤先生、私、と女子ばかりで上條先生はつらかったかもしれません・・・

福田看護師が退職された後は金子美和看護師が加わりました。

2020年からは医療クラークとして大竹忍さんが加わりました。

外来診療時はいつも助けていただき、感謝しかありません。

2022年、上條先生が退職されてから塚田鼓先生が加わり、女子3人体制です。

その次の年、塚田先生が異動した後、当院研修医だった丸山里緒先生が加わり、また女子3人体制になりました。(同じ研修医だった島田慧先生も形成外科に入局してくれました。)

野澤先生は当院勤務中に無事に論文を提出、試験にも合格し、専門医を取ることができました。(ご協力頂いた周囲の先生方、スタッフの方々ありがとうございました。)

2023年5月から太刀川裕美看護師が加わります。2024年3月末、高橋看護師が退職するまでは看護師二人体制でしたが、その後は太刀川看護師のみとなりました。

同じ4ブロックの小児科の石積看護師や渡辺看護師の力も借り、何とかやっています。

2024年7月から野澤先生が県央基幹病院の1人医長として異動、丸山先生と私の2人体制になります。

2024年10月から丸山先生が県立中央病院に異動となり、ついに1人体制になりました。

1人体制になってから約1年経過します。

診察の制限をさせて頂いていますが、それでも1人だとできることに限界があり、ご迷惑をおかけしております。

今までも周りの方々に日々助けられていたこと、1人になってより強く感じています。

これからも微力ながら中越の医療に貢献できるよう、頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

過去の写真をいくつかご紹介します

形成外科外来1診 ひだりから渡辺、高橋看護師、上條先生 2018年7月 形成外科外来で

ひだり奥より クロスウィル遠藤さん、クラーク大竹さん、金子看護師、高橋看護師

ひだり手前より 宮田先生、福田看護師、渡辺、野澤先生 2021年5月

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科 加藤俊一

診療体制、最近10年間の変遷

青木廣市 初代部長:1981年(昭和56年)4月~2001年(平成13年)8月

竹内茂和 部長:2001年9月1日~2017年(平成29年)3月31日

谷口禎規 部長:2017年4月1日~2025年(令和7年)3月31日

当院脳神経外科は、1981年(昭和56年)4月、青木廣市初代部長が赴任開設以来44年間診療を継続している。当院創立90年のうち、約半分の期間の診療を担ってきた事になる。竹内茂和部長退任後は谷口禎規部長以下常勤医3名体制で診療に当たっている。

脳神経系の救急疾患としての頭部外傷、脳血管障害及び院内他科・地域のクリニック病院からご紹介頂く脳腫瘍の患者さんを対象に、中越地域の幅広い医療ニーズに対応している。最近のトピックスとしては、2019年のHCU病棟開設に伴い、くも膜下出血症例、血栓溶解の適応となる発症早期の急性期脳梗塞患者、重症頭部外傷、全身麻酔手術後症例はバイタルサインチェックと神経症候の厳重な観察のためにHCU病棟管理となり医療資源が重点的に配置された。従来の一般病棟であった7階東病棟はHCU病棟開設に伴い混合病棟となり、神経疾患以外の患者も入院し、7階東病棟が満床時は神経疾患症例も他病棟への入院管理に更新された。

2020年初頭に始まったコロナウイルス蔓延は脳神経外科診療に甚大な影響を及ぼした。緊急を要さない予定手術の延期、発熱患者へのウイルス検査の追加、感染防護の徹底、懇親会や学会参加の制限、医療者の県外移動の自粛、オンラインでの学会参加や勉強会の増加。院内でのマスク着用や入院患者の家族面会制限は現在も継続している。外来患者数・入院患者数・手術件数はコロナウイルス蔓延を契機に減少傾向となり、入院患者数・手術件数は漸次回復傾向となったが外来患者数は減少が続いている。

図1

コロナウイルス以外にも2024年4月以降の働き方改革の実施は院内全体の労働時間減少を促進し、長時間手術や時間外手術が激減した。現場の地域医療の中では、患者年齢の高齢化、域内対象人口の減少も外来入院患者数・手術症例数の下降に影響を及ぼしている。院内検査ではCTアンギオ活用で従来の診断用脳アンギオ検査(DSA)数が減少。診療面では、従来の顕微鏡手術以外に内視鏡手術導入による低侵襲化で高齢患者にも手術適応を拡大している。

令和時代医療の特徴として、院内院外ともにチーム医療・医療連携が強く求められると共に医療効率・医療安全が重視されるようになった。脳卒中患者転院調整のための医療機関同士の地域連携は平成時代より機能していたが、当院が域内の総合病院としてかかりつけ医から求められる病診連携、地域消防隊からの急患対応・ドクヘリ患者の受け入れ、院内他科との連携(脳神経内科に平日昼間の脳梗塞患者初期対応依頼・毎週の合同症例検討会開催、放射線治療科に脳転移患者の頭部定位放射線治療依頼と入院管理対応、リハビリ部門による休日含めての急性期リハビリテーション導入)で入院患者へ多職種対応で医療を提供している。他にも入院患者の院内転倒頭部外傷への対処で院内医療安全の一翼を担い、院内発症脳梗塞急性期患者へも往診している。医療効率の面では、クリニカルパス導入により入院期間の短縮化が図られ慢性硬膜下血腫の入院期間は5~6日間となった。医療安全の面では、転倒転落防止や夜間せん妄患者への対処、手術室内での術前タイムアウト実施はルーチン化した。

課題は地域での若手脳神経外科医師の育成と考える。当院では初期研修で脳神経外科を選択する研修医は多いものの、後期研修医や専攻医として脳神経外科医を志す若手医師は少ない。域内の人口高齢化に伴い今後も当院での認知症や脳卒中患者は増加傾向が予想され、その中で脳神経外科疾患の患者は一定数存在し、持続的な脳神経外科診療継続のためには若手医師にとっての魅力的な診療体制や教育体制を構築していくことが急務である。

デジタル化された院内デバイスを有効に利用しつつ、スタッフ(写真1)同士の意思疎通を円滑にし、状況変化が激しい昨今の社会情勢の中で地域中核病院脳神経外科として持続可能な診療を今後も目指して行きたい。

写真1

呼吸器外科

血管外科

皮膚科

90周年をふりかえり(近年10年のイベント)

皮膚科 和泉純子

当院は昭和16年7月に新潟県中央病院として開院し、皮膚科診療は昭和17年に益田兼清医師のもとで皮膚科泌尿器科として発足しました。昭和17年から平成25年までの歴史は創立80周年記念誌を御参照ください。

平成15年からは皮膚科医師一人の体制の医療が永く続きましたが、平成25年7月に高橋利幸医師が赴任して医師二人体制の医療が提供できるようになりました。

また高橋医師は抗加齢医学専門医でもあり、疾病予防に力を注がれております。

平成25年に308±2nmの波長をもつエキシマライトを搭載したターゲット型UVB照射器が導入され、尋常性白斑、尋常性乾癬、円形脱毛症、結節性痒疹などの皮膚疾患の治療内容が更に充実しました。薬剤では多種の生物学製剤が登場し適応疾患が増えた事で、入院を余儀なくされる患者さんは減少傾向にあります。またその他の面では、綜合病院ならではの皮膚科医の役割がずいぶん拡大したように思われます。皮膚科としての患者数や診療点数にはカウント表示されない他科に入院中の患者さんからの診療依頼が増加して、1日平均8件程度にもなり日々奮闘しているところです。

今の研修医制度では皮膚科の研修は必須ではありませんが、当科での研修を希望された医師らから2名の皮膚科専攻医が誕生して他地域で活躍しておられることは大きな喜びです。

現在、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士など多様な専門分野を持つ医療従事者がそれぞれの専門性を活かしつつ情報を共有して連携・協力しながら最適な医療とケアを提供するチーム医療が推進される中、いち早く和泉医師は褥瘡対策チームを取りまとめ、高橋医師は栄養サポートチームへ参加し、共に活発に活動し実績を挙げております。

この10年間でさらに超高齢化社会は進み、その中で患者さんが住み慣れた地域で一生生活する為には皮膚科医も多職種による連携を一層強くする必要がある時代になったと痛感しています。

泌尿器科

産婦人科

産婦人科

産婦人科 加勢宏明

婦人科手術件数(産科手術を除く)は、2019年の384件から2024年も384件と横ばいで推移しています。しかし、その内訳には変化がみられ、腹腔鏡下手術は77件から107件へと増加し、とくに腹腔鏡下子宮全摘術も36件から58件へ増加しました。2020年から導入した腟式腹腔鏡下子宮全摘術は順調に増加し、2024年には31例となっています。

当院の特徴である骨盤臓器脱手術は、120例前後で推移していますが、メッシュによる矯正術(TVM手術)は減少傾向にあり、2024年は48件となりました。一方で、骨盤臓器脱症例でも腟式腹腔鏡手術の導入にしており、2024年は15例と増加傾向です。

悪性腫瘍症例はこの10年間で大きな変化はありませんが、直近2〜3年は子宮頸部上皮内腫瘍が減少傾向にあります。子宮体癌については、腹腔鏡下手術の施設認定を取得し、2024年よりIA期体癌への実施を開始しました。

分娩件数は少子化の影響を強く受け、2016年の1,044件から2024年には359件まで減少しました。そのなかで、社会状況の変化に対応し、超音波検査技師によるスクリーニングエコーや新型出生前診断(NIPT)を導入してきました。さらに、2025年9月からは無痛分娩を開始しています。

現在のスタッフ

以下に2015年4月以降に勤務した産婦人科医師を列挙します。

2015年4月 加藤政美、加勢宏明、本多啓輔、横田有紀、大島彩恵子

2015年5月 加藤、加勢、本多、古俣 大、横田、大島

2015年6月 加藤、加勢、古俣、横田、大島

2015年7月 加藤、加勢、古俣、横田、大島、上田遥香

2015年10月 加藤、加勢、古俣、横田、上田

2016年1月 加藤、加勢、古俣、横田、上田、風間絵里菜

2016年2月 加藤、加勢、古俣、横田、風間

2016年4月 加勢、古俣、横田、松本賢典、風間

2016年7月 加勢、古俣、横田、松本、齋藤強太

2017年7月 加勢、古俣、横田、松本、高橋考太朗

2018年4月 加勢、古俣、横田、松本、安田麻友

2018年7月 加勢、古俣、横田、戸田紀夫、安田

2019年4月 加勢、古俣、横田、戸田、川浪真里

2020年4月 加勢、古俣、横田、春谷千智、清水圭太

2021年10月 加勢、古俣、横田、春谷、高橋佳奈

2022年4月 加勢、古俣、横田、春谷、高橋、横田一樹

2022年10月 加勢、古俣、横田、春谷、深津俊介、横田(一)

2023年4月 加勢、古俣、横田、春谷、木谷洋平、深津、倉井 伶

2023年6月 加勢、古俣、横田、木谷、深津、倉井

2023年9月 加勢、古俣、木谷、深津、倉井

2024年4月 加勢、古俣、木谷、霜鳥 真、小林澄香

2025年4月 加勢、古俣、木谷、小林琢也、相庭晴紀、寺澤昂希

2025年10月 加勢、古俣、小林、今井 諭、相庭、寺澤

眼科

眼科

眼科 高田律子

長岡中央綜合病院創立90周年記念で眼科についての寄稿をさせていただきます。

創立80周年記念で当時の眼科部長が当院眼科事始めから創立80周年までの当科の経緯を詳述しておりますので、当方は主にそれ以降の眼科の変遷を述べさせていただきます。

創立80周年までとの大きな違いは電子カルテ導入で、眼科にとっては電子カルテ導入前・導入後と言っても過言ではないほど診療・手術・治療成績に影響を与える重要な出来事となりました。当方は新潟大学医歯学総合病院及び新潟県立中央病院で2回電子カルテ導入を経験、前者は一医局員として後者は眼科部長として指揮を取る立場でした。この経験を活かして当時から現在に至るまで一人医長となっている長岡中央綜合病院眼科の電子カルテ移行に対応できる人員として医局からの依頼があり2016年の電子カルテ導入直前に当院に赴任しました。

眼科は検査器械見本市と言ってもよいくらい日常の検査機器に精密かつ高額な機器が多く、電子カルテに接続するケーブルの本数が他科と比べ一桁違うことから接続に膨大な費用と手間がかるため大学でも県立病院でも移行時に総務との予算のやり取りが欠かせないのですが、当方が当院に来たときは既に予算配分が決まっており変更不能となっていました。このため当時のシステム担当と密に連絡をやり取りし、外来スタッフに日常診療に支障をきたさないようにこれまでの検査機器や紙カルテのデータを電子カルテに移行するよう依頼、不足しているモニター等は元々あるものをやりくりして日常業務に支障をきたさないように準備して電子カルテ移行にこぎ着けました。電子カルテではどうしても診察時のパソコンの動作が紙カルテよりも遅くなり診察に時間がかかることから、電子カルテ移行を契機に完全予約制に変更しました。

その後もプライバシー保護の観点から名前で呼び出しをしていたのを受け付け番号で呼び出すように変更したり、外来の検査機器の配置変えをしてより広く使えるようにしたりと工夫を重ね現在に至っています。

手術に関しては新潟県内で最も早期に術中OCTを導入し、黄斑円孔や黄斑下血腫などの網膜黄斑部疾患の治療成績向上に役立っています。またコロナ禍で病床制限されていた白内障手術はこれまで通り予約できるようになり長期間の手術待機は解消されています。なお難易度の高いプレート移植を伴う緑内障手術は当院が施設基準を満たしていないため、主に施設基準を満たしている長岡赤十字病院眼科へ紹介となっています。

今後も検査機器および手術機器更新を予定しており、患者様への負担軽減と手術成績向上を目指しスタッフ一同精進してまいります。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

90周年の耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 岡部隆一

2020年に前任の田中久夫先生が退職され、2020年4月から太田久幸先生が後任として赴任され2020年10月からは尾股丈先生が異動になり当院の耳鼻咽喉科は二人体制となりました。

もともと中越地区では長岡赤十字病院で耳鼻咽喉科領域の癌すなわち頭頸部癌の治療を行っていましたが2020年度から当院へ中越地区の頭頸部癌治療の拠点を移すこととなり2021年4月からは私が太田久幸先生と交代で赴任し現在に至ります。

その間当科の名称も耳鼻咽喉科から耳鼻咽喉科頭頸部外科に変更となり、症例の増加に伴い2023年4月から2人体制から3人体制(3人とも耳鼻咽喉科専門医)へ増員となり2024年4月からは4人体制(専門医2名、専攻医2名)に増員となっております。

頭頸部癌治療の拠点病院としてだけでなく若手育成の病院としても活動を始めています。

2026年秋には頭頸部癌認定研修施設も申請予定です。

当院の治療は頭頸部癌治療全般を行っており、進行癌に対する従来の拡大・再建手術だけでなく早期癌や再発病変に対する内視鏡を用いた低侵襲治療(鏡視下咽頭悪性腫瘍手術、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術)も行っております。放射線治療は有害事象を抑えるためのIMRTも導入しており、薬物療法については保険診療となっている化学療法(抗がん剤治療)についてはほぼすべて行っております。また再発転移症例の治療、緩和ケアについても緩和ケア科と連携して行っております。

当科の病棟は6西病棟で呼吸器内科、皮膚科、形成外科と混合病棟でしたが2019年にCOVID19が流行したことで呼吸器内科単科の5西病棟がコロナ対応の病棟に変更になり、呼吸器内科のサブの病棟である6西病棟がメイン病棟となることで6西病棟がひっ迫しました。また当科の頭頸部癌治療が軌道に乗り入院患者数が増えたことでさらに6西病棟のひっ迫が悪化しました。また当科の病床数も13床から18床に増加することになりそこで当科(10床)と呼吸器内科のみの混合病棟に変更し5西病棟へ移動、また7西病棟にも8床をいただき、5西と7西病棟が当科の病棟となりました。5西病棟は手術入院、7西病棟は抗がん剤、照射線治療を中心に治療を行っています。

また当院は臨床研修医の育成にも務めており、当科も常勤医が増えたこともあり研修医の対応も可能となったため研修医の実習の受け入れを行えるようになりました。ありがたいことに研修医が当科の研修を選択してくれるようになり毎月1-2名の研修医が実習してくれています。ひきつづき当科は研修医育成にも力を入れていきたいと思います。

以上最近10年の当院耳鼻咽喉科頭頸部外科の変化になります。

放射線治療科

当院における放射線治療の歩み

放射線治療科 阿部英輔

放射線治療はがん治療の3本柱の一つであり、手術や薬物療法と並ぶ重要な治療法である。

当院では1971年(昭和46年)にコバルト照射装置が設置され、放射線治療はこの時点から始まった。

当時の資料が残っていないため、どのように治療が行われていたのか詳細は不明である。

1981年(昭和56年)に放射線治療装置として直線加速器(リニアック)が設置され、放射線治療は新潟大学医学部放射線医学教室から非常勤で派遣される放射線腫瘍医が担当する体制となった。

当時の直線加速器のX線エネルギーは4MVのみで、鉛のブロックを組み合わせて照射野を作成していた。

2005年(平成17年)10月の新病院開院に合わせて直線加速器も更新され、Varian社製Clinac 2100C/Dが設置された。

これにより、X線エネルギーは4MVと10MVが使用できるようになり、またMLCも搭載され、標準的な三次元原体照射を行うことが可能になった。

その後、放射線治療装置の経年劣化が進み装置の更新が必要となったことから、放射線治療装置機種選定委員会を設置し、新潟大学医学部放射線医学教室にも参加いただき、新たな放射線治療体制の検討を進めていった。

放射線治療の進歩により全国的に高精度放射線治療が普及してきたこと、また、当院はがん診療連携病院として標準的な放射線治療を実施できる必要があるとされたことより、高精度放射線治療に対応できるようスタッフを充実させ、放射線治療装置を更新することが決められた。

2018年(平成30年)に新潟県厚生連として初の医学物理士を採用し、放射線治療部門に配置した。

2019年(令和元年)に放射線治療棟を新設し、同年8月に放射線治療科が新設され、常勤の放射線治療医として阿部英輔が赴任した。

2台の高精度放射線治療装置(Accuray社製Tomotherapy(Radixact)、Varian社製TrueBeam)が設置され、当院における放射線治療は原則として全例が画像誘導放射線治療(IGRT)で行われることとなった。

高精度放射線治療の展開

2019年8月 放射線治療科を新設。

2019年8月 Accuray社製Tomotherapy(Radixact)による強度変調放射線治療(IMRT)を開始。

2019年11月 Varian社製TrueBeamの稼働開始。

2021年8月 体幹部(肺)定位放射線治療開始。

2021年11月 体幹部(肝)定位放射線治療開始。

2022年5月 頭部定位放射線治療開始。

2024年9月 肺腫瘍に対する定位放射線治療(マーカーレスの動体追尾照射)を開始。

2025年2月 肝腫瘍に対する定位放射線治療(金属マーカー留置での動体追尾照射)を開始。

2025年9月 椎体病変に対する定位放射線治療を開始。

放射線治療棟 (2019年5月23日撮影)

内観

内観

内観

Accuray社製 Tomotherapy (Radixact)

Varian社製 TrueBeam

左から坂井(医学物理士)、本田(放射線腫瘍医)、阿部(放射線腫瘍医)、久島(医学物理士)

放射線診断科

放射線科

放射線診断科 山本哲史

当院放射線科の歴史および新潟大学との関係に関しては80周年記念誌での佐藤敏輝放射線科先代部長の玉稿に詳しいですが、放射線科専門医の誕生からほどない1955年1月に新潟大学放射線医学教室から招聘された専門医峯木輝夫の赴任以来、すでに70年が経過しています。長岡中央綜合病院の90年、新潟大学放射線医学教室の100年の歴史の中でその大半を共に歩んできたことになります。

その後も錚々たる先達が当院放射線科を牽引すべく新潟大学放射線医学教室から派遣され、放射線科というものの基礎や初期の放射線技師の教育、健診業務などさまざまなものを作り上げてこられました。現在の我々は黎明期からのそうした先輩方の努力の積み重ねの上で日々の仕事ができていることを大変ありがたく思っております。

当院ではその歴史的に健診やドックが県内の他施設に比べて多く、今も業務量のかなりを占めていますが、現在の画像診断の主役は近年急速に増加したCTやMRIです。

2009年4月の私の赴任直前である3月に導入されていた、160mmの範囲をほぼ一瞬で撮影することが可能で心臓の冠動脈や頭部の特殊撮影に優れた東芝の320列エリアディテクターCTは、2020年にはディープラーニングを応用した画像再構成技術を用いることでノイズを減らして被ばくを低減、またDual-Energy撮影が可能になり撮影も高速化した、キヤノンメディカルシステムズの同じく320列エリアディテクターCTに更新されました。赴任当時は8列だった東芝のCT2台は2012年にいずれも64列マルチスライスCTに更新されましたが、そのうちの1台は2021年に320列と同様にディープラーニングで被ばく低減を可能にしたキヤノンの80列マルチスライスCTに更新されています。

2010年の当院初の3.0T MRI導入時には放射線技師と一丸になって努力しました。その後、3.0T MRIは2022年に同じくフィリップスの最新型に更新され今に至ります。東芝製だった1.5T MRIは2018年に東芝あらためキヤノン製のものに更新されています。

このように最新の機器に更新することで、身体の情報がより高速に、より詳細に、より安全に得られるようにと順調に進化させてきました。

この10年CTやMRIの撮影件数は増えてはいないのですが、撮影機器の高速化に伴い可能になった撮影範囲の拡大や特殊撮影の増加から1件あたりの画像数が急速に増えており、特にCTでは撮影1件で数千枚に達することも少なくありません。十秒ほどの撮影で1000枚以上の画像が作成できるのですから無理もありません。結果として業務量は増加しています。

10年ちょっと前でしょうか、AIによる画像診断が放射線科医に取って代わるという噂が急速に流れ始めました。実は二十数年前にもCAD(コンピューター支援診断)が放射線科医を駆逐するという噂が流れていましたが、一部は導入されたものの残念ながらそれほど役に立たず業務の助けにはなりませんでした。ずっと過去にもCTが出現〜普及したとき、MRIのときもそれぞれ、これで放射線科医は無用の長物になると言われていたと聞き及んでいますが、その予測に反して現在もこれらの画像は放射線診断医の業務の主体です。以前のCADとは違って、AI診断は確かに胸部写真やCTでの肺結節の検出、頭蓋内出血の検出など単機能での能力は高く、今度こそは本物ではないかと思えます。でも画像診断に限らず診断という作業は極めて多数の単機能診断の集合であり、それが満たされるまでにはまだ時間が必要なようです。そして全身の画像診断は決してその他の診断よりも単純なわけではありません。画像診断をすべてAIが行い放射線診断医が必要がなくなるときは、医師が、人間が診断というものを行う必要がなくなるときではないか、などと考えながら今日も画像診断に勤しんでいます。とりあえず今は少しでも助けてもらえるようになるとありがたいとすら思います。

この10年の放射線科医は常勤の佐藤、山本の2名の他には2015年度は羽根田と小川、2016年度は羽根田と押金、2017年度は髙松、2018年度は山田と富永、2019年度は上原と後藤、2020年度は竹内と本田でした。2021年4月の佐藤退職後は、常勤山本の他は2021年度は竹内と小川、2022年度および2023年度は竹内と瀧澤で全3名でした。2024年度は山本と竹内が専攻医3年目の片岡と専攻医になったばかりの尾﨑を指導、2025年度は山本、竹内、小川の3名の放射線診断専門医が、専攻医2年目の木原を指導しつつ読影しております。少数精鋭といえば聞こえはいいですが、日々奮闘しております。

臨床研修制度が始まって以来その研修先として選択されることも多く、この10年もほぼ全期間で研修医を受け入れ指導をしています。放射線治療医の阿部が赴任してからは放射線治療科でも指導していただけるようになりました。

そう、放射線科としてのこの10年の最大のトピックは、放射線治療棟が2019年5月に完成し、放射線治療専門医である阿部英輔が2019年8月に赴任したことで、放射線治療科が独立した診療科となったことです。放射線画像撮影および診断と同等の長い歴史をもつ当院の放射線治療に、はじめて放射線治療医が常勤することになり、治療の一つの選択肢として放射線治療を考慮しやすくなったのは当院にとって本当に大きなことです。

これからも放射線治療科をはじめとした各科と協力しながら当院の診療をよりよくすべく頑張っていきたいと考えております。

現在のスタッフ

麻酔科

麻酔科

麻酔科 石井秀明

当院麻酔科は、昭和59年10月に新潟大学麻酔学教室より赴任された益子和徳先生によって開設されました。その後の人事、手術室における麻酔管理、ペインクリニックの診療は80周年誌の通りです。

近年の教育活動として、当科は麻酔科専門医の育成のために、新潟大学医歯学総合病院麻酔科専門研修プログラムの専門研修連携施設(A)として、専攻医の研修を担っています。さらに、臨床研修指定病院として、毎年10名程の研修医を受け入れて、麻酔科の基本的な手技や知識などを修得できるように指導しています。

診療において、当院は日本麻酔科学会認定病院であり、麻酔科専門医が常勤しています。麻酔管理件数は年間3300件を超え、麻酔科医不足が常態化しています。年々増加する麻酔管理件数に対して、新潟大学医歯学総合病院等から麻酔科医を連日派遣して頂き対応しています。麻酔科医不足の改善が喫緊の課題であり、環境整備に取り組んでいます。

昨今、厚生連の経営改善の取り組みについて報道されましたが、安全に麻酔管理するために必要不可欠な医療機器の更新や新規購入が困難な状態が続いています。有限の医療資源を効率的に活用し、この難局を乗り越えられるよう日々努めています。

今後も、より安全で質の高い周術期管理をめざし、地域医療を担う責務を果たしていきたいと考えています。

歯科口腔外科

歯科口腔外科

歯科口腔外科 山賀雅裕

当院における歯科の沿革につきましては、80周年記念誌に掲載しましたように、昭和41年6月の開設から10年ほどの間の記録はほとんど残っていませんでした。その後、昭和51年4月1日より、新潟大学歯学部歯科保存学第一講座(現う蝕学分野)の関連病院として、常勤1名と医局からの週2、3回の出張医による診療体制が確立されて今日まで続いています。

この10年間は常勤医の交代や診療内容の変更はなく、外来での一般歯科治療が中心ですが、患者さんの多くは、基礎疾患の治療のために他の診療科も受診されていますので、口腔領域と全身の健康状態の関連を念頭に置いて診療にあたっています。また、入院中の患者さんの口腔ケアや入れ歯の修理、調整などでは、歯科衛生士が中心的な役割を担い、迅速な対応を心がけています。

地域の歯科医院からの紹介は、従来から、埋伏歯や智歯などの若年者の難抜歯と、抗凝固薬や抗血小板薬服用中の高齢者の抜歯がかなりの割合を占めていましたが、最近では、骨吸収抑制薬の長期服用例や、全身状態の把握が困難な超高齢者の抜歯依頼が増加しています。

院内他科からのコンサルトでは、外来、入院ともに、基礎疾患の治療中に歯の痛みや義歯の不具合などを訴えて歯科治療が必要となったケースと、がんの治療(手術、化学療法、放射線療法)に伴う合併症や有害事象の予防、軽減を目的とした口腔機能管理依頼が多数を占めています。

令和2年度から歯科衛生士が1名増員となりましたが、がん治療の長期化や実患者数の増加に伴い、当科の外来のみですべてのニーズに対応することが困難となっています。今後は、当院でがん治療を受けられる皆様が、地元の歯科医院で口腔機能管理を継続できるよう、連携を深めていきたいと考えています。

|

|

R1年 |

R2年 |

R3年 |

R4年 |

R5年 |

|---|---|---|---|---|---|

|

新規患者数 |

849 |

836 |

759 |

753 |

777 |

|

周術期等口腔機能管理計画策定数 |

129 |

126 |

105 |

156 |

139 |

|

周術期口腔機能管理のべ件数 |

590 |

803 |

871 |

874 |

1.013 |

救急診療

当院の救急診療の現況

救急委員長 循環器内科 中村裕一

2015年~2025年の当院の救急活動を振り返る。

【概観】

長岡市の救急は、当院、長岡赤十字病院、立川綜合病院の三施設で三病院輪番体制を敷いている。三次を長岡赤十字病院が担当し、他の2病院は二次医療を提供しているが、高エネルギー外傷など救急隊が一見して判断できる傷病者以外はすべて搬送される。原則として長岡医療圏を対象としているが、魚沼地区、県央地区、柏崎地区からの搬送もあり、対象人口は35万人を超える。当院は輪番病院の一翼として「地域の医療は地域で守る」「当番日には断らずに診る」を合言葉に救急医療に取り組んでいる。毎月の救急外来利用者は900人強で、そのうち約3割が救急搬送例で、長岡医療圏の患者が9割を占める。救急搬送件数のうち内科系が半数で、整形外科、脳外科、外科をあわせると8割を超え、このうち約4割の患者が緊急入院している。

【当院の救急体制】

当院には救急科がなく、日中に救急外来に常駐する医師がいない。このため業務遂行にあたり多くの先生方にご協力をいただいている。平日日中の救急対応は、各科対応を基本としているが、診療科が定まらない場合には、研修医が日中救外当番の先生方にバックアップしてもらいながら診察している。当番日の休日・時間外は内科系・外科系医師1名ずつと、それぞれに研修医が副直としてついている。患者の多い休日日勤と準夜には3人目のフリー研修医を配置している。看護師は、救急外来専任の看護師を中心に外来看護師が当番日には3交代勤務で、非当番日は当直体制で勤務している。

【教育活動】

当院の救急医療の展開は研修医の力に負うところが大きく、彼らへの教育活動を精力的に行っている。毎日の研修指導のほかに、4月には救急蘇生法(ICLS)講習会、5月には1ヶ月かけて各科の専門医による救急モーニングレクチャー、12月にはJMECC(内科救急コース)も開催している。スタッフ対象のICLS講習会も定期開催しており、2025年には100回目の開催を果たした。HCUや5階東病棟など心臓急変の多い病棟では除細動・蘇生についての勉強会が定期開催されている。

【コロナ感染症と救急外来】

2020年1月から約2年半にわたり世界中を大混乱に陥れたコロナ禍はわが救急外来も見逃してくれなかった。救急外来は有熱患者の侵入門戸であり、コロナ禍ではあらゆる患者にコロナ感染者の可能性があった。通常業務が常に感染リスクと背中あわせで、自分や家族の健康が損なわれる恐怖があった。また、見逃して院内に入れてしまうと、クラスターを発生させ病院機能を停止させるリスクもあった。PPEを装着しながらこれらのストレスのなか頑張ってくれたスタッフの皆さんに、心から感謝したい。

【救急外来の課題】

当院の救急外来の課題の第一は人手不足だ。平日日中の急外当番(いわゆるサード番)は、従来内科医師が担ってきたが、内科医の減少のため2024年度から外科系の先生方にも参加していただいている。看護体制についても救急外来の人員配置ばかりでなく、内視鏡・放射線科などの救急機能を維持するために負担をお願いしているし、ご苦心いただいてもいる。

救急専門医の確保も長年の課題であるが、なかなか良いご縁に恵まれていない。

三病院体制の維持も曲がり角に立っている。立川病院の消化器内科閉鎖や小児科の輪番離脱があり、他の2病院の負担が増している。これについては、地域の人口動態や医師供給体制と地域医療再編、働き方改革など、さまざまな問題が複合しており、当院だけでは解決困難な課題と考えられる。長期的視点に立って長岡の将来の医療供給体制について考慮すべき時期がきていると思われる。

高度治療部

高度治療部(High Care Unit:HCU病棟)

高度治療部 循環器内科 中村裕一

2019年4月1日、3階東病棟に12床(個室4床 開放8床)の高度治療部(HCU病棟)が開設された。HCUは、内科系、外科系を問わず、重症・大手術後の患者に対し、24時間を通じ厳密に観察し、最新の先進医療技術を駆使した集中治療・管理を専門に行う部門である。これまで各病棟で行われてきた大侵襲手術の術後管理や、呼吸・循環・神経系モニタリングを必要とする症例の治療、人工呼吸器・血液浄化装置・補助循環装置を用いる患者の管理をHCUに集約し、医師・看護師に加え、理学療法士、臨床工学士、管理栄養士など多職種が参画することにより、当院で実現できる最高の医療・ケアを提供することを目的としている。

HCU開設の準備は、2005年の新築移転直後から水面下では企図されていたが、具体的な動きは2017年下半期から始まった。設置場所は当初術後患者の管理が需要の過半を占めることから、2階の手術室近くも考慮されたが、最終的に医局に近い3階東病棟を改修することになった。部屋割りが決まり、ベッドやモニタリング装置、レントゲン・エコーなどの資機材も選定され、工事が始まった。看護師の人選は開設半年前の10月に坂内看護師長を中心に開始され、12月には各病棟から2名が選任されHCUのスタートメンバーが確定した。各メンバーは各病棟の業務のうちHCUへ移管されるものを互いに教えあい共有するとともに、他病棟の業務に参加し経験を深めていった。終業後には勉強会が開かれ、各科の医師から疾患や治療、術後患者を看るうえでの注意点などについて講義してもらい知識を深めた。3月半ば過ぎに施設が完成すると、病棟内での動線を確認するなどして始動に備えた。

4月1日、開設初日の入室者は4名だった。いずれも術後患者で、恙なく翌日に退室できた。ただ、不慣れで急患に瞬発力よく対応するには不安あり、という状態だった。翌4月2日は救急当番日。この日も4人を収容し、AMIの緊急入院も一人いた。試練の1日でもあった。朝一番に劇症型心筋炎疑いの57歳の男性が心肺停止となって搬送されてきた。IABP PCPSによる循環サポート、人工呼吸器管理がおこなわれ、蘇生後の体温調節療法が必要な状態だった。“The 集中治療”という症例だったが、開設2日目でよちよち歩きのHCUには荷が重いと判断し、従来通り5階東の循環器病棟に収容することになった。HCU病棟としては忸怩たる思いであった。しかし、メンバーは皆この悔しさを忘れず、努力を重ね経験を積んで成長してくれた。今日では、院内の急変患者や機械的補助療法を要する患者など、重症例の多くをHCUが担っており、病院全体から頼りにされ、その期待によく応えてくれる存在になってくれていると思う。

近年の利用状況は安定している。年間の総入室者数は令和6年度は1394名だった。当初の予想どおり、術後と救急/集中治療患者の比率は2:1と、術後管理が多数派である。術後患者は約半数が外科で、整形外科、婦人科、呼吸器外科で約9割を占める。救急/集中治療患者は、循環器内科が4割強で、脳外科、外科、消化器内科を合わせて約8割となる。

開設当初、各病棟が持っていた知識・経験を持ち寄る形で動きだしたHCUだったが、近年はHCUからの全館に向けての発信も増えている。人工呼吸器からの標準的離脱プロトコルの導入がその代表例で、これには特定行為看護師が中心となって活躍してくれた。心血管作動薬や鎮静薬の標準化もすすめ、業務の効率化・安全性の向上に努めている。

HCUへの高度医療の集約化の結果、人工呼吸器、PCPS、透析などの高度な生命維持装置の管理、集中モニタリング、血管作動薬などを一般病棟看護師が経験する機会が減少した。これらのスキルに対する一般病棟看護師の不安や学習ニーズを埋めるために、今後はHCUでのローテーション研修を行うなど、学習の場としてのHCUの活用を考えてゆきたい。開設の目的、「当院で実現できる最高の医療・ケアを提供」をHCUから病院全体に広めてゆきたいと願っている。

看護部

—看護部長リレー

90周年目の看護部について ~惹きつけられる看護部を目指して~

看護部長(2025年4月~) 島川夏代

2025年4月、小千谷総合病院より異動にて横山氏から看護部長の任を引き継ぎました。創立90周年という節目の年を迎え、これまでの歴史とこれからの未来へ向けて看護部長としての重責を感じています。今回の記念誌の掲載においては、現在当院で勤務されている歴代の看護部長にも寄稿をお願いし、看護部長リレーとして掲載させていただくことにしました。

看護部は看護部長の島川の他に、副看護部長3名体制[五十嵐久美子(医療安全管理者)、岩根和子(業務・他職種連携・渉外・広報担当)、平澤陽子(教育担当:新人研修・キャリアラダー・特定行為研修等)]へ変更となり、ベッドコントロールは師長の輪番制とし、新しい体制でスタートしました。また、手術や救急医療などの高度かつ専門的な医療を提供する体制を評価する急性期体制充実加算の取得が開始となりました。地域の中核病院として、高度専門治療と救急機能を担う急性期病院であることを職員が誇りと自覚を持って働いていると感じています。

今の看護部が抱えている最も深刻な問題は要員不足です。6階西病棟を休床して450床の運用をしているのも看護要員不足の為です。離職を防ぎ、働き続けられる環境をつくるために赴任後、まずは看護部アンケートを実施し、現場の困っていることや改善に向けたアイデア、ご意見など多数の声を聞かせてもらいました。

その中でも認知症患者の対応に困っている声が最も多く、超高齢社会が進む中、急性期病院においても認知症患者の対応が求められていることがわかりました。認知症看護認定看護師を中心として、院内デイケア『すまいるマロン』を8月から開始しました。6階西病棟を利用し、週3回、14:00~16:00に体操や制作活動、レクリエーションなどのアクティビティを行い、楽しみながら生活リズムをつける取り組みです。身体的拘束最小化にも力を入れていますので、患者さんにとってもよい環境を提供できるよう継続していきたいと思います。看護師にとっても看護業務に専念できる時間ができ負担軽減につながればと思っています。

今後は、オムツを高吸収のアイテムに変更し、オムツ交換の回数を減らすことや、看護記録の負担軽減を図るためのDX化にも積極的に取り組んでいく予定です。更には希望する働き方ができるために、すべての病棟で希望者が2交替制夜勤をできるようにしていきたいと思います。労働人口が減少していく中で、自分たちの働き方を見直し、今よりも楽に仕事ができるように創意工夫しながらベッドサイドケアの充実を図っていきたいと思います。

7月以降、日本看護協会のデータベース(DiNQL)事業に本格的に参加を始めました。同規模病院との比較で他施設との違いや自施設の強みや弱みを把握し、病棟マネジメントや看護の質向上、質改善を図ることをねらいとし、今後データを有効に活用していきたいと考えています。

2040年を見据え、生産年齢人口の減少と超高齢社会が進む中、看護は人々の地域での療養生活を支える最も身近な存在として、今後ますます地域の中で役割を発揮していくことが求められていきます。看護部理念の「私だったら、私の家族だったら、どんな看護を受けたいかを考えて看護を提供する」を実践し、一人ひとりの患者さんを大切に、思いやりの心でその人らしく生きることを支える看護をしていきたいと思います。

これまでの看護部の歴史をつくりあげてきた歴代の看護部長の方々の想いを受け継ぎ、看護部理念や“3つのH”の看護を大切に継承していきたいと思います。私の使命として、働く職員を大切に、やりがいを持って生き生きと働ける職場環境をつくっていきたいと思っています。そして、スタッフから「この病院で頑張って働きたい」と思ってもらえるような惹きつけられる魅力ある看護部を目指していきたいと思います。

現在の看護部長室メンバー

看護部長としての2年間を振り返って

看護部長(2023年4月~2025年3月)

横山晶子

私は2023年4月より定年までの2年間、看護部長として任にあたりました。この節目の時期に看護部をまとめる立場で病院運営に関わることができたことは、私にとって大きな誇りであり、かけがえのない経験となりました。中越地域の複数病院、看護学校、そして厚生連本部での勤務を経て、14年ぶりに長岡中央綜合病院に戻ってまいりました。再びこの地で働けることに懐かしさを感じたとともに、より高度で専門的な医療提供が可能となっていることに大きな緊張と責任を感じたことを今でも鮮明に記憶しています。

着任した年の5月は、新型コロナウイルス感染症が2類から5類へと移行し、社会は「ウィズコロナ」へと歩みを進めました。しかし、医療現場では急性期離れがささやかれ、看護職員の確保が深刻な課題となっていました。当院においても例外ではなく、看護師が安心して働き続けられる環境づくりが急務であると痛感しました。

そこで私は、ライフスタイルに応じた柔軟な勤務体制の構築をめざし、変則2交代制夜勤や2交代制夜勤の導入を進めました。家庭や個人の事情に合わせて勤務を選択できる体制は、看護師ひとり一人の働きがいと定着率の向上につながると信じています。また、看護師の超過勤務時間の削減に向けて、モデル病棟によるイノベーション活動にも取り組みました。業務が多忙を極める中でも、現場の看護師たちは生き生きと工夫を凝らし、実際に超過勤務時間の削減を実現してくれました。その姿に深く心を打たれ、看護の力と可能性を改めて実感しました。この取り組みをさらに多職種を巻き込んだ大きな活動へと広げていきたいという思いもありましたが、課題は多く、残念ながら実現には至りませんでした。しかし、看護部の仲間たちが見せてくれた前向きな姿勢と挑戦の姿は、今後の病院づくりにおいても大きなヒントになると確信しています。

今、医療現場は人口減少や超高齢社会、物価上昇に追いつかない診療報酬など、厳しい状況に直面しています。このような中で、地域の皆様に愛され、信頼を得続けるためには、病院および看護部の理念、病院の機能と役割をひとり一人が理解し、自身の看護実践がどのようにそれとつながっているのかを意識することが何よりも重要だと感じています。

看護は、病気そのものに向き合うのではなく、人々の生活に寄り添い、支える営みです。病院90年の歴史の中で連綿と提供し続けられたものと思い、誇りを感じます。これからも、地域の皆様に信頼され、より良い看護を追求し提供し続けられるよう願っております。

創立90周年に寄せて

看護部長(2018年4月~2023年3月)

土田八重子

在籍中を一言で言うならば、看護師人生の中で波瀾万丈な5年間でした。

着任後は急性期病院としての役割を果たすため、HCU病棟開設が課せられていました。改修工事、医療機器やベッドの準備に始まり、人員配置では旧3階東病棟から他病棟への異動、HCU病棟への配置と看護職員にご協力いただき平成31年4月に開設となりました。HCU病棟運営も軌道に乗ったところ、「新型コロナウィルス感染症」の流行、感染症対策の母と言われるナイチンゲール生誕200年の年でした。感染症患者の受け入れのため病院長指揮のもと職員が一丸となって対応。看護部職員は懸命に患者様へ対応し看護部の力強さ、底力を実感しました。

コロナ渦においても、看護師特定行為研修、外国人技能実習生の受入、ワーク・ライフ・バランス事業、病院機能評価受審など、たくさんの事に取り組んできました。看護師の負担軽減、タスクシフト・タスクシェアに向けて、外部委員介入のワーク・ライフ・バランス事業に参加、多職種で話し合いの場を持ち検討できたことはタスクシフト・タスクシェアの一歩に繋がったと感じています。看護師の負担軽減対策として日勤看護師と夜勤看護師が区別できるように夜勤看護師は青色マスクを着用することにしました。現在も夜勤看護師は青色マスクを着用しています。先日ある副院長が青色マスク看護師に指示を伝えており「17時過ぎの指示は青色マスクでしょ」いう言葉を聞き、青色マスクが定着していることを嬉しく思いました。

看護部教育では厚生連看護部のめざす看護師像「地域ニーズに応えられる自律した看護師」に向け、キャリアラダーシステムを導入し看護師のスキルアップに取り組み看護実践力を高め、現在も継続されています。看護の専門性が高められ看護師の活躍の場が拡大していきました。

コロナ渦で疲弊し退職していく看護職員も多くいました。看護への思いを繫げたいと思い「3つのH Head(頭)・Hand(手)・Heart(心)の看護」を掲げました。多くの知識を頭に詰め込んで考える、思いやりの心を込めて患者様に手をあてる看護、日々実践している看護を言葉にしました。この看護に共感して就職してくださった看護師もいました。

私事ですが、昭和・平成・令和と看護師人生を過ごしてきました。看護師を続けてこれたのは、たくさんの方々と出会い、支えていただいたおかげと感謝しております。この場をかりてお礼申しあげます。

長岡中央綜合病院の益々の発展、職員が明るく生き生きと働き続けられ100周年を迎えられるよう祈念しております。

「90周年に寄せて」

看護部長(2016年4月~2018年3月)

鈴木光江

2年間の三条総合病院勤務を経て当院で定年まで2年間を勤務させていただきました。脈々と受け継がれてきた良質な看護を継承していく責任を感じ緊張するとともに、初日には少しワクワクして廊下を歩いていたことも思い出します。

赴任した2016年はすでに2月に病棟部門で電子カルテが導入されており、6月の外来部門の稼働を受け完全電子カルテ化がなされました。患者情報の共有や伝達・記載ミスの減少・利便性の向上・業務の効率化など多岐にわたり大きな変革がもたらされました。幸いにも大きなトラブルもなく移行でき、看護師たちのパソコン操作適応力に感心しました。

一方で、病床稼働率は高率で推移し、在院日数短縮という命題の中、看護師不足の状況は変わらず業務は多忙を極めました。看護師達の健康面が大きな気がかりでしたが、毎日朝・夕の看護師長とのミーティングをもとに病床管理・人員調整を行う日々のやりくりの中で7:1看護基準が継続できたことは、看護師長達の協力あってのことと深く感謝しています。その姿には私自身が幾度も励まされました。

そのような折、2019年2月に待望の院内保育所「たんぽぽ」が開所しました。夜間保育も可能であり、託児先の心配がなく職場復帰に専念できる環境は離職防止にも寄与し、新たな人員確保の面からも非常に頼もしい存在でした。

医療をめぐる社会情勢の中で、病院と地域の更なる連携強化が求められたのもこの頃です。入院前から退院調整まで支援の明確化に向けて入退院支援看護師を配置するととともに、2018年の診療報酬改定を見据えて業務内容の検討を始めてみると、更に多職種との連携なくして実践できないと強く感じました。この頃、「全職種の横のつながりを大切にしよう」との院長からのイベント開催提案を受けて仮装綱引き大会を企画しましたが、これぞ我が長中の結束力・求心力を実感させられるものとなりました。各部署から大勢の参加があり、一時仕事を忘れた大きな歓声やあふれる笑顔を目のあたりにして、嬉しくも清々しい気持ちになったことも良い思い出です。

現在も再就職し短時間勤務をさせていただいております。出勤初日は、大好きな病院でまた仕事できることを嬉しく感じましたが、医療を取り巻く環境はますます厳しさを増していくようで、現在の勤務場所でも実感するところです。

当初の地域医療構想がターゲットとしていた2025年を迎えた今、更に15年後を見据えた新たな構想へ向けて次期診療報酬制度も変わると聞いております。人材確保・処遇改善や物価高への対応など、院長様を始めとして病院の舵取りには多大なご苦労がおありのことと思いますが、今後も長岡中央綜合病院が地域に信頼され愛される病院であり続けることを願っております。

90周年を迎えて

看護部長(2006年4月~2010年1月)

大桃啓子

80周年記念誌で編集に携わらせて頂き、当時は新潟医療センター勤務でしたが、微力ながら手伝わせてもらいました。一からの資料集めで多くの先輩方に協力して頂き、本当に感謝しています。

そしてあっという間に10年が過ぎました。

私は定年退職後、1年半して再就職し、総合案内で週4日3時間の勤務をしています。

その間メンバーも変わり、正面にカウンターが設置され、患者サポート窓口として加算もとれる様になりました。週1回のカンファレンスで問題共有し各部署との連携を大切にしてきました。

主に患者さんの相談対応、何科を受診したらよいか、相談事に対してのよろず相談所的役割をしています。

一番頼りにしていたのが総合診療科です。まだ一般的に広まっていなかった中、私たちも先生方に勉強会を開いて頂き、具体的な受け入れについて話し合いをしたりと、新たに勉強をさせてもらいました。総合診療医の退職により、2年前に廃止になってしまいました。以前に比べて多種多様な症状で悩む患者さんは確実に増えています。復活を強く望んでいます。

2020年にコロナ禍が始まり、大きな変化と我慢を強いられ、現在に至っていますが、一層の感染予防に気を付けて仕事をしています。

2021年に地域医療支援病院となり、役割が明確になってきました。直接来院の新患の患者さんを受け入れることができず、開業医と紹介しながらかかりつけ医を持つようお話しています。

案内をしていると何十年も前の患者さんから声をかけて頂き、古参になったものだと実感しています。

医療の進歩で目まぐるしく変わっていく現場でこそ、患者さんに寄りそい地域に愛され信頼される病院としてあり続けて欲しいと願っています。

教育体制

看護部教育体制の経過

副看護部長(教育担当) 平澤陽子

当院の病院理念は「地域の中核病院として皆様の健康を守る為良質で心温まる医療を提供し予防・保健・福祉活動を積極的に推進いたします」である。看護部理念は「私だったら、私の家族だったらどんな看護を受けたいのかを考えて看護を提供する」であり、看護部教育理念は「病院・看護部の理念に基づき『豊かな感性・高い倫理観・専門的知識・技術を身につけ、患者中心の看護ができる自律した看護職』を育成する」である。そのため看護部教育方針としては「高い倫理観をもち自律した看護職の育成」「専門的知識と看護技術、判断力に優れた看護職の育成」「患者中心のケアを実践できる看護職の育成」「組織の一員として役割を遂行できる看護職の育成」「自律的に学び自己研鑽できる看護職の育成」を掲げている。この方針の基、教育研修は、教育担当副看護部長、主任会、教育委員会が中心となり、師長会、記録委員会、褥瘡委員会、医療安全委員会、救急委員会、入退院支援委員会の協力を得て企画運営を行っている。

厚生連看護部教育理念は「地域ニーズに応えられる自律した看護職員の育成(ともに学びともに育つ)」である。厚生連看護部が目指す看護師像として

- 専門職として質の高い看護、やりがいのある看護を追求し、主体的に実践できる

- 患者を全人的視点で捉え、患者中心の看護が提供できる

- 多職種と連携し、組織の一員として果たすべき役割を自覚し、実践できる

- 対象を尊重し患者の権利の擁護を基本とした対応ができる

- 専門職として自己研鑽できる

を掲げている。本部教育委員会では、毎年外部講師を依頼し新人研修、看護倫理研修、リーダーシップ研修、看護研究発表会を行っている。社会情勢や医療を取り巻く環境の変化のスピードは年々加速している中、先を見据えた研修内容となっており、参加者は多くの学びを得ている。

専門職として生涯学習支援が推進される中、2021年3月新潟県厚生連看護部は、専門的な能力の発達や開発、臨床実践能力、管理的な能力を段階的にキャリアアップしていくキャリアラダーシステムを導入した。これを受け、当院は各部署のクリニカルラダーと全部署共通のキャリアラダーを作成し運用を開始した。そして、目標管理シート、成長エントリーシート等個人のキャリアを可視化できるポートフォリオを作成し、キャリアラダーと連動した個々のキャリアアップを推進している。キャリアラダー認定を受けるための研修は、ラダーレベル別研修やSQUE・学研eラーニングを活用し、その時代に合った内容へブラッシュアップされてきた。実践レポートも自身の行った看護を振り返り考察していく内容から、自身の組織貢献について述べることができるようステップアップできる内容としている。2024年までのキャリアラダー認定者数はレベルⅠ 70名、レベルⅡ 42名、レベルⅢ 23名、レベルⅣ 3名となった。

また、2024年より看護管理者の計画的なキャリア形成と育成を支援するため、マネジメントラダー・コンピテンシー評価を導入した。マネジメントラダーは日本看護協会版(2019年)を引用し「組織管理能力」「質管理能力」「人材育成能力」「危機管理能力」「政策立案能力」「創造する能力」としている。合わせて、行動を裏付ける思考パターンを含み総合的な能力を評価するコンピテンシー評価の導入を検討し、東京大学医学部附属病院看護部(編集:武村雪絵)「看護管理に活かすコンピテンシー」の評価表を引用し作成した。主任から看護部長までが自身の行動の指針となることや、振り返りから行動変容につながり、組織貢献できるツールであると考えている。しかし、キャリアラダーシステムも同様であるが評価をする者によって視点に違いがあり、評価方法の標準化や評価者の育成が今後の課題となっている。

新人看護師教育体制はプリセプター制をとっており、主に3年目以上の経験をもつ看護師がプリセプターの役割を担っている。プリセプターは、新人看護職員へのリアリティショックを最小限に留め、職場適応への支援を行う。役割を担う者へは3か月、6か月、12か月でフォローアップ研修を行い、情報共有や支援方法の検討から学びの場となっている。実地指導者は、OJTで直接指導し看護技術の評価や学習を支援する役割を担っている。プリセプターや実地指導者が不在の時は、スタッフがそれらの役割を代行している。主任・師長は自部署のスタッフ、プリセプター、実地指導者へ助言、指導、支援を行い、新人看護職員教育体制を整えている。

中途採用者支援体制は、令和元年、中途採用看護師が、当院のシステムやルールを理解して早期に職場適応できるよう「中途採用看護師支援マニュアル」が作成された。オリエンテーションする内容や支援スケジュール、夜勤開始前チェックリストを盛り込んだ。年々助勤看護師や応援看護師が多くなり、令和5年「助勤看護師、応援看護師支援マニュアル」を作成した。内容をブラッシュアップし、電子カルテのオリエンテーション内容をより細かく丁寧にできるものとした。中途採用者、助勤者、応援ナースのナレッジを理解し、理解度に応じた支援を行っていくことで、早期にチームの一員として働くことができる結果となっている。

看護補助者との協働においては、看護師の指示のもとで業務を行うという法的位置づけを遵守しながら、看護チームの一員としての役割と責任を果たすことが必要となった。看護補助者業務に必要な基礎的な知識・技術を習得するための院内研修の実施や、看護師に対して看護補助者活用推進に向けた研修も必須となり、計画的に実施している。当院は2024年11月「看護補助者キャリアラダー活用ガイドブック」を作成した。キャリアラダー構成項目は適切で安全な介護を提供する「介護実践能力」、組織の理念を理解し自部署の目標管理に貢献できる「組織的役割遂行能力」、看護チームで働く一人ひとりが意識し内省するための「社会人基礎力」の3つの大項目とした。看護補助者個々のキャリア発達をサポートしていくことで、看護・介護の質向上につながり、看護部組織が活性化していくことを期待する。

2025年公益社団法人日本看護協会は「看護の将来ビジョン2040~いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護~」を提言した。看護が目指すものとして「その人らしさを尊重する生涯を通じた支援」「専門職としての自律した判断と実践」「キーパーソンとしての多職種との協働」の3つを目標に掲げている。「その人らしさを尊重する生涯を通じた支援」は、人々の個別性を重視しその人にとって最適な支援を行い、その人らしく最後まで過ごせるよう対話を行って行くこと、そしてそのご家族に対するグリーフケアを支援する教育を盛り込む必要があると考えている。「専門職としての自律した判断と実践」では、限られた人数で質の高いケアを提供していくためにアセスメント能力をさらに向上していく必要があると考えている。新人教育から、フィジカルアセスメント・ヘルスアセスメントの経験知を増やしていくことで、対応能力の向上や全人的に捉える視点を養っていく必要がある。このように、看護という専門職の役割をしっかり認識し、実践できた上で、「キーパーソンとしての多職種との協働」において、患者を中心としたコーディネーターの役割を担えることが重要である。

これからの時代は看護を開発・創造していく力が必要になると考える。看護師一人ひとりが考え、意見を出し合い、変革へ挑戦していく姿勢をもち、長岡中央綜合病院の発展に貢献することを願っている。

外来

外来

看護師長 林智子

長岡中央綜合病院は、開院以来90年にわたり、地域の皆さまと共に歩み、安心と信頼の医療を提供してきました。外来部門では、34診療科の外来診療に加え、救急外来、内視鏡室、放射線科などの検査部門を備え、予防から高度な治療まで幅広く対応しています。また、健診センターにも看護職員を配置し、健康維持や早期発見にも力を注いでいます。

外来受診者数は1日平均1,200名を超え、医療の進歩と入院期間の短縮化に伴い、従来は入院で行われていた治療や検査の多くを外来で受けられるようになりました。私たちは、患者さんが通院しながらも安心して診察・検査・治療を受けられるよう、多職種と連携し、円滑で質の高い医療提供に努めています。

当院は「紹介受診重点病院」「地域医療支援病院」「がん診療拠点病院」としての役割を担い、地域の診療所や病院と密接に連携しています。がん看護外来では、がん患者さんやご家族の不安を和らげ、治療に関する支援を行う専門的な看護を提供しています。さらに、2023年には「がんゲノム医療連携病院」に指定され、最新の医療にも積極的に取り組んでいます。

救急医療においても、年間4,000台を超える救急搬送を受け入れ、長岡医療圏の二次救急輪番体制に協力しながら地域の安全を守っています。2023年には救急救命士が外来に配属され、救急体制のさらなる充実を図りました。新型コロナウイルス感染症が流行した際には、発熱外来を立ち上げ、一般外来と動線を分けて感染症患者の診療を行い、地域の医療を守る役割を果たしました。

現在、外来看護部門には109名の職員が勤務しており、救急救命士2名と2025年からは主任看護師4名を配置し、より専門性の高い看護を提供してまいります。

私たち外来看護師は、スローガンである

「地域の皆様から信頼される安心・安全な医療提供と優しい看護」

を胸に、これからも地域の皆さまの健康と暮らしを支える外来医療を実践してまいります。

透析センター

透析センター

看護師長 小林良子

当院透析センターは昭和47年6月、血液透析治療目的に開設され、スタート当時の残っている記録をみると患者数は1名、のちに4名に増えたようです。その後、昭和58年に腹膜透析治療分野を加え、平成10年から夜間透析を開始したという歴史があります。

スタッフは、医師2名、医療クラーク1名、臨床工学技士7名、看護師スタッフ23名、看護助手1名です。糖尿病重症化予防フットケア研修受講者1名、腎臓リハビリテーション講習会受講者2名がおり、専門的視点のもとカンファレンスを行いながらその患者さんに合ったケアが行えるよう、チームワーク良く頑張っています。

現透析センターの状況を記すと当院維持透析患者74名、血液・腹膜透析併用患者6名、腹膜透析患者15名(うちカテーテル埋め込み済5名)、日中は月~土曜日、夜間透析を月水金に、感染症などで隔離が必要な方の対応を火木土の午後に行っています。腹膜透析は月・火曜日の午後から診察をしています。

昨年度透析導入患者は29名、当院の専門性や市内救急体制への参加から、他院で維持透析をされている方の入院中の透析管理を69名受け入れました。透析治療に加え、持続的血液濾過透析・単純血漿交換・エンドトキシン吸着療法・シャントエコーと多岐にわたった治療を担当しています。

透析は終わりなく一生続く治療です。風邪をひいたから、今日は気分が乗らないからといって透析を休むこともできません。患者さんの辛さに寄り添い、水分・食事の制限を守りながらも快適に生活できる方法を一緒に考えています。透析に通院されている方も高齢化が進んでいます。1人で通院が難しくなった透析患者さんの通院手段について相談したり、皮膚状態や足の観察、透析中でも行える運動を可能な方は取り入れています。

また、透析終末期、人生の最終段階において患者さんはどのように過ごしたいのか、患者さん、ご家族と今後を見据えた話し合いの「事前指示書」に少しずつではありますが取り組んでいます。実際に透析をしている方だけでなく、透析を始める前の患者さんへ血液透析、腹膜透析どちらがいいのか、その方のライフスタイルに合わせた透析が選択できるよう一緒に考えアドバイスを行う「療法選択外来」も行っています。

今後も私たちスタッフ一同、『長岡中央綜合病院の透析センター』としての自覚と責任をもって治療・看護・処置に携わっていきたいと考えています。

手術室

手術室/中央滅菌室

看護師長 小熊綾子

手術室と中央滅菌室は、2階にあります。手術室10部屋+結石破砕室1部屋の11部屋と回復室、そして器械の洗浄・滅菌業務を行う重要な役割を担う中央滅菌室と連なった構造となっています。また、全手術室の外側に回収廊下が設置されていて使用済みの器械を速やかに洗浄室へ運搬でき、清潔/不潔区域がきちんと区切られた環境で安全に患者様を受け入れられるようになっています。

手術は、先進的な技術の進歩によりオープン手術から内視鏡手術へ変わり、ナビゲーションシステムを活用した手術等、手術方法も大きく変化してきました。そのため、1つの手術を行うには医師・看護師・臨床工学技士・放射線科技師等の他職種との連携が不可欠です。

安全な手術を提供するために職種を越え、協力して業務に携わっています。

当院は、13科の診療科手術に対応し、がん拠点病院であるため多くのがん患者様の手術や人工関節手術などの整形外科手術を数多くおこなっています。件数は年間5000件を超えており、年々全身麻酔での手術件数が増加傾向となっています。また、緊急手術にも対応しています。

私たちは、病院の理念にもある『良質で心温まる医療を提供する』ために個々のスキルを向上させ、チームで協働し地域の患者様へ侵襲を最小限にし、早期回復できるよう取り組んでいきます。毎年、年末に手術室で1年間安全に手術ができた感謝と安全祈願のために『メス納め』を開催しています。安全なくして安心はありません。これからも患者様により寄った安全で安心できる医療、看護を提供していきます。

メス納め

HCU病棟

HCU病棟

看護師長 高野祥子

2019年4月に高度治療室(High Care Unit:HCU)が開設され、今年度で7年目になります。病床数は12床(個室4床・オープン病床8床)です。

診療科を問わず、重症度が高く高度な治療や看護ケアが必要な患者様、全身麻酔後の患者様、緊急入院、病院内の急変患者様の受け入れを行っており、月平均100~120人、年間およそ1400人前後の患者様を受け入れています。

看護部の理念「私だったら 私の家族だったら どんな看護を受けたいのかを考えて看護を提供する」を基に、HCUの看護方針「寄り添い、応える看護を提供いたします」を実践しています。HCU病棟は4対1の看護体制で特定看護師も在籍しており、24時間集中的な治療とケアを行っています。一般病棟とは違う特殊な環境であり、患者様が安心して安楽に過ごせ、1日でも早く一般病棟へ戻ることができるように、個別性のある急性期看護を行っています。

緊急入院され、生命の危機にある患者様や、治療の選択を迫られる患者様・ご家族様には、医師の病状説明に同席させていただき、ご家族様の思いを傾聴し、治療方針の選択の支援や精神的なケアを行っています。

予定手術の患者様には、HCU看護師が前日に術前訪問を行い、病棟の構造や手術の流れを説明し不安の軽減に努めています。

HCU病棟には専従の理学療法士が配置され、入室早期からリハビリ介入を行いADL低下予防やせん妄予防に努めています。また、栄養士が介入し早期に栄養を開始できるように取り組んでいます。看護師やリハビリ、栄養士で連日多職種カンファレンスを行い、時には各認定看護師の介入のもと、患者様の回復に向け医療チーム一丸となってケアを行っています。

HCU病棟には様々な医療機器を使用している患者様が入院されています。そのような患者様には、臨床工学技士が設置・点検を行うことで高度な医療が提供できています。

緊張が常に絶えないHCU病棟ですが、これからも医師・看護師・理学療法士・臨床工学技士・栄養士・看護補助者・認定看護師・入退院支援看護師等の多職種と協働しながら、患者様が早期に回復できるように急性期看護を提供していきます。

4階東病棟

4階東病棟

看護師長 片桐美奈子

4東病棟は、開設当初より小児科・新生児治療室・婦人科を担ってきましたが、地域の医療ニーズに応じて役割を広げながら発展してきました。現在は腫瘍内科・呼吸器内科を加えた混合病棟として、幅広い年齢層と疾患に対応しています。

小児科・新生児治療室では、感染症や慢性疾患の治療に加え、早産児・低出生体重児の専門的ケアをおこなっています。食物アレルギーの負荷試験では安全性を重視しながら日帰りで実施できる体制を整備しています。喘息や気管支炎では標準化された治療パスを導入し、医師と看護師が連携のうえ、早期にご家庭や学校に復帰できるように支援しています。新生児治療室では、状態が不安定な赤ちゃんに対して、専門的知識と技術を持つ看護師が常時ケアにあたり、緊急時にも迅速に対応(SIPAP装着や救急搬送など)ができるように、日々研鑽を重ねています。近年、新潟県の出生率は2015年の約1.44から2024年には1.14へと低下しており少子化か進んでいます。社会環境が変化する中で、地域の子どもたちの命と成長を支える役割の重要性をあらためて感じながら日々の看護にあたっています。

腫瘍内科においては、化学療法・分子標的治療・免疫療法など多様ながん治療に対応しています。当院は令和5年より「がんゲノム医療連携病院」に指定されており、患者さん一人ひとりの体質や遺伝子特徴をふまえた、最適な治療が選択できるように支援しています。看護師は治療の中で感じやすい不安や辛さらが少しでも和らぐように、そして患者さんが日々、療養しながら生活の質が維持できるように個別性を重視した支援をさせて頂いています。また緩和ケアチームや多職種と協働しながら、苦痛を最小限とし安心して治療に向き合える環境を整えています。

呼吸器内科以外にも整形外科をはじめ、さまざまな診療科の患者さんも入院されています。ご高齢の方が治療を終えたあとに安心して日常生活にもどれるよう、医療ソーシャルワーカーやリハビリスタッフなど多職種と力を合わせて支援をおこなっています。患者さんとご家族の思いを大切にし、カンファレンスを重ねながら退院後の生活を見据えたサポートを心がけています。

私たち4階東病棟は新生児から成人まで幅広い患者さんに寄り添い安心していただける看護をお届けしています。病院・看護部理念に基づき、地域の皆さまに信頼される病棟であるために、スタッフ一同これからもより良い医療と看護を提供できるよう努めてまいります。

4階西病棟

4階西病棟

看護師長 横山智美

4階西病棟は産婦人科と乳腺外科を主科とする病床です。40床の女性のみの病棟で、そのうちの3床は陣痛開始から産後回復まで過ごせるLDR(Labor Delivery Recovery)になります。令和4年より乳腺外科が当病棟に新たに加わりました。

婦人科・乳腺外科では手術目的の方、化学療法や放射線療法の手術後の追加療法を受ける方、緩和ケアや終末期を迎える看取りのケアを行っています。昨年度の婦人科手術は454件、乳腺外科手術は209件でした。女性特有の手術後のホルモンバランスの変動やそれに伴う身体的・精神的な不調といった多様な心理的影響に対しても寄り添った看護を提供しています。また地域がん診療拠点病院として乳がん認定看護師、化学療法認定看護師の協力を得て、個々の状態に合わせた指導を行い入院患者さんやご家族の方が安心して治療に望めるように対応をしております。

当院は地域周産期母子センターの役割も担い、近隣の病院・産院からの母体搬送の受け入れをしています。昨年度の分娩件数は359件で、10年前の年間1000件に比べると、この10年でかなり減少をしていますが、その一方で帝王切開は10%増加している傾向です。

昨今は心理的、精神的不安定な妊婦さんや育児サポート不足、社会的ハイリスク妊婦さんが年々増加している状況です。少子化による分娩件数の減少に伴い、今年度より背中からの硬膜外麻酔を行うことで痛みを和らげる無痛分娩や、出産直後のお母さんと赤ちゃんが入院して体調の回復や育児の不安解消のため助産師より専門的サポートが受けられる産後ケア入院が開始となりました。また生後間もない新生児の姿を記念して撮影するニューボーンフォトが導入予定となります。食事につきましても、管理栄養士と相談しながら、産科食の見直しを行い褥婦さんに快適な入院生活ができるよう取り組んでいます。

出産は人生の一大イベントです。どの方にも「この病院で産んでよかった」と思って頂けるケアを目指し、安心して産み育てていくための地域との切れ目ない支援体制の整備にも力を入れ関わっています。スタッフ一同「1人1人の想いに応える看護」を目指し頑張って行きたいと考えております。

5階東病棟

5階東病棟

看護師長 金内里恵

創立80周年に当たる2015年当時、泌尿器科・循環器内科・血液内科の3科混合病棟だった5階東病棟は、同年に泌尿器科が7階西病棟へ移動し、一時期は総合診療科の担当病棟として機能しましたが、2023年3月の総合診療科終了を経て、現在は循環器内科と血液内科の混合病棟として運営されています。

80周年記念誌の中で、当時の看護師長・土田八重子師長が「この記念誌が発行される頃には、ICU・CCUが増設され、急性期病院としての役割がより果たされ、看護師が生き生きと看護実践していることを願っています」と記しています。その言葉通り、2018年にはHCU病棟が開設し、重症かつ緊急性の高い患者はより専門的なケアを受けられる環境へと移りました。HCU病棟での集中治療を終えた患者を5階東病棟で受け入れる流れが確立され、5階東病棟の看護は、緊迫した時間の中で命と向き合う看護から急性期を乗り越えた患者の回復を支えるケアや、慢性疾患と共に生きる方々の生活に寄り添う看護へと役割が変化しています。

超高齢化社会の進行により循環器疾患や血液疾患の患者も高齢化が進み、高齢独居世帯や社会的背景に課題を抱える患者が増えています。そして、当病棟に入院する患者の多くが退院後も疾患と共に生きていかなければならず、症状の再燃や悪化、合併症予防のための指導や支援が必要不可欠です。慢性心不全の繰り返される症状の再燃や、化学療法の副作用などにより、徐々に日常生活動作が1人で行えず弱っていく患者も多くいます。患者一人一人がその人らしく生活できるよう、私たち病棟看護師は、退院支援看護師や医療ソーシャルワーカー、リハビリ担当者、栄養士、薬剤師、地域医療福祉関係者など多職種と連携し退院支援にあたっています。

これからも5階東病棟は、循環器内科・血液内科の専門性を活かし急性期病院としての役割を担いながら、急性期・回復期から慢性期、そして在宅へと繋げるためのケアの質を高めていくことが必要だと考えます。社会的背景に配慮した支援や指導のできる看護師の育成やチーム力の向上を目標に掲げ、日々取り組んでいきたいと思います。

90周年を迎えた今、私たちはこれまでの歩みを胸に、これからも一人ひとりの命と暮らしに寄り添う看護を続けてまいります。

5階西病棟

5階西病棟

看護師長 平沢芳子

5階西病棟は2005年新築移転後より呼吸器センターとして呼吸器内科、呼吸器外科が共に関与する疾患に対して迅速な治療を行い、あらゆる呼吸器疾患に対して専門的医療を提供してきました。しかし、2020年コロナ感染症が拡大し、当院もコロナ感染症患者受入れのため、5階西病棟はコロナ病棟となりました。なので、5階西病棟での直近10年間に起こった最大の出来事はコロナ病棟での取り組みだと思います。未知のウィルスへの不安の中、コロナ病棟立ち上げから患者受け入れと、当時のスタッフの皆さんのご苦労は計り知れないものだったと思います。

コロナ病棟立ち上げのため呼吸器内科のメイン病棟は6階西病棟となり、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科の混合病棟となりました。私は6階西病棟に2022年に配属され、6階から5階西病棟へのお引越しと共に移動して現在に至ります。ですので、私にとっての5階西病棟での一番の出来事と言えば、6階西病棟の診療科が丸ごと5階西病棟に引っ越しをしたことです。コロナ感染症も5類となりコロナ病棟はクローズとなりましたが、呼吸器内科としては重症化したコロナ肺炎患者の受け入れ対応が予測され、病床の半分を陰圧管理できる5階西病棟を有効活用する事となり、2023年6階西病棟から5階西病棟にまるごと大移動を行いました。通常業務の中、多職種の方々の協力で患者さまを安全に移動することが出来ました。病棟ごとに病床の作りが幾分違うので、物品の配置など移動してすぐにスムースに業務ができるように事前の準備、患者さまも誰をどの部屋に移動するなど当日の采配まで非常に大変だったなぁと思い出します。

もうひとつの大きな変化といえば、耳鼻咽喉科の体制が変わった事ではないでしょうか。耳鼻咽喉科は長きにわたって1人医長で外来、入院、手術を行っていましたが、2020年~医師数が増え治療内容も多岐になりました。現在は医師4名となり、中越地区の頭頚部がん治療の拠点病院となっており、悪性疾患を中心とした手術や放射線治療、抗がん剤治療を行っています。週3日、年間200件近くの手術を行っています。苦痛症状に対しては緩和ケアチームと連携しその人らしく過ごせるように支援しています。

2023年度からの2年間の取り組みで『チーム力を高めて楽しく働き、患者さんの笑顔の病棟』という自分たちのありたい姿を目的に挙げフィールドイノベーション活動を行いました。その効果として、部署全体での協力体制やコミュニケーションが向上し、スタッフ間の関係性、お互いを思いやり、声を掛け合う姿勢が増えています。チーム力だけでなく、看護実践力の向上にも繋がっています。この活動の灯を消さぬように、今年度も部署目標に挙げ継続しています。心温まる良質な看護を提供できるように、これからも頑張ります。

6階東病棟

創立90周年を迎えて

看護師長 小林洋子

創立80周年から10年、医療が進歩したように6階東病棟は変化しました。他の病棟は単科から混合病棟へ変化しましたが、6階東病棟は変わらず整形外科の単科の病棟で骨や関節、筋肉・靭帯・神経といった運動器の疾患や外傷(けが)の治療、機能回復を専門とし、主に手術治療を目的とする病棟です。

小児から高齢者まで幅広い患者様が入院されます。手術件数は年々増加しており、今では1500件/年を超える勢いで手術治療が行われています。時には50床のベッドでは足りず、緊急入院や予定入院を受け入れるために患者様とその家族に協力を得ながら、他病棟に移動していただき治療の継続をお願いしています。協力していただいた患者様には感謝申し上げます。

医療の進歩で、今まで以上に専門性の高い手術治療を中心とする病棟に変化しました。急性期病院であることから、入院期間が比較的短期間であり近年は、平均在院日数が12日程度です。私たち看護師は、周術期管理として、手術を受ける患者様の全身管理や疼痛コントロール、創部の管理を行うとともに、運動機能が制限された患者様に自立に向けた日常生活の援助を理学療法士や作業療法士と連携し、早期離床や歩行訓練など安心と安全な看護を提供しています。

2022年から積極的に退院調整に取り組み始めました。以前は決められた曜日で術後のリハビリ状況を共有することが目的で主治医・看護師・理学療法士でリハビリカンファレンスを行ってきましたが、治療を受けた患者さん・ご家族が手術後に安心して住み慣れた地域で生活ができるように新たに退院支援看護師をメンバーに加え、多様な専門職が連携してサポートできるように多職種カンファレンスとして成長しました。退院支援看護師が窓口となり、地域のケアマネージャーや施設担当者と連携することでよりスムーズな退院を提供することができています。

2023年からは二次性骨折予防への取り組みを開始しました。二次性骨折予防とは、大腿骨近位部骨折など骨粗鬆症が原因で起こる骨折をした患者様に対して、再び骨折すること(二次骨折)を防ぐための取り組みです。6東病棟にも骨粗鬆症マネージャーである看護師が1名誕生し、病棟看護師への知識習得に向けた取り組みや医師や薬剤師、看護師などの多職種連携によって行われる骨折リエゾンサービスの提供を担っています。転倒予防や食事指導を病棟看護師が患者様やご家族に生活指導を行い、日常での骨折リスクが回避できるようにサポートしています。

これからも、患者様が安心して医療を受けられるよう、チーム一丸となってより良い医療の提供に努めてまいります。

6階西病棟(休止中)

休止中

7階東病棟

7階東病棟

看護師長 松本昌子

長岡中央病院に脳外科・神経内科病棟が開設されたのは、旧病院の時です。それから早39年になります。当時を知っている人はほとんど院内にはいません。脳外科・神経内科から始まり、呼吸器外科・胸部外科の混合病棟であったと思います。

今現在、脳外科、神経内科、血管外科、呼吸器外科、眼科の混合病棟になり、病床数は50床です。脳神経外科は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳腫瘍などの患者様が入院されています。神経内科は、脳梗塞、神経難病であるALS、パーキンソン病などの患者様が入院されています。血管外科は閉塞性動脈硬化症、透析に必要なシャント作製や狭窄に対する治療などで入院される患者様、呼吸器外科は、気胸、肺腫瘍などの患者様、眼科は白内障、緑内障、網膜剥離などで入院される患者様、本当に多種多様な患者様が当病棟には入院されてきます。そのため、様々な専門的な看護を提供をしています。

看護体制は7:1看護で看護補助者含めて37名のスタッフで看護を提供しております。

早期の退院を目指して、医師、看護師、看護補助者などが協力し、治療や看護を行っています。多くの医師がいますが疲れている時でも、笑顔で接してくれ、本当に助かっています。看護師も20代から50代まで幅広い看護師がいますが、先輩は本当に後輩の面倒をよく見て一緒に考え看護を提供しております。

忙しいなかでも、患者様をどうしていったらよくなるかを考え、リハビリや栄養科、ソーシャルワーカー、退院支援の看護師と情報共有を行っております。

患者様が安全に入院生活を送るためには、様々な危険予知をしていきながら、日常生活援助を行っていく必要があります。日々カンファレンスをし、安全な療養環境の実現を目指しています。看護師や看護補助者などの協働とコミュニケーションが大切だと思います。認定看護師から助言を得たりすることもスタッフの意識の変化になり、「どうしたらよいのか?」と考える日々が、勉強につながっていると思います。

今後も高齢化は進み、認知症患者の入院も増えてくる中で、地域としてACPの取り組みが本当に必要です。それは、医師の病状説明後に、患者様やご家族が、説明の内容をきちんと理解し、納得して方向性を決めることができているのか?と考えることがあるからです。看護部の理念にもあるように、もし「自分だったら・・自分の家族だったら」が考えられる看護の実践に努めて行かなくてはいけないと感じております。そのためには、私たち病棟スタッフは、患者様、ご家族との信頼関係を築いて行く必要があります。そして、患者様が安心して入院生活を送ることができるように努めていきます。

7階西病棟

7階西病棟

看護師長 板屋綾子

2018年10月3階東病棟(腎臓内科・代謝「内分泌・糖尿病」内科)がHCU開設のために閉鎖されました。病棟編成により腫瘍内科が4階東病棟へ、腎臓内科、代謝内科が7階西病棟へ移動し泌尿器科と眼科の混合病棟になりました。その後眼科が7階東病棟へ移動し、現在は泌尿器科、腎臓内科、代謝内科・耳鼻科(周手術期を除く)48床の混合病棟です。

病棟スタッフは師長1名、主任2名の看護師31名、看護補助者の介護福祉士4名、看護クラーク1名、医師クラーク1名、ナイトアシスタント1名の38名です。医師は泌尿器科5名、腎臓内科2名、代謝内科3名、耳鼻科4名です。

2チームで固定チームナーシング体制をとっています。Aチームは腎臓内科、代謝内科、Bチームは泌尿器科を担当し、耳鼻科は両チームで担当をしています。

腎臓内科は慢性腎臓病、ネフローゼ症候群の疾患が多く、透析療法が必要な方や腎臓病の教育入院の方の看護を行っています。腹膜透析導入の際には退院前・退院後訪問を行い、在宅での状況を確認し、患者様が退院後困らないように支援をしています。

代謝内科は糖尿病、電解質異常、内分泌疾患の患者様がいます。糖尿病の方には自己血糖測定、インスリン注射ができるように、糖尿病看護認定看護師と糖尿病療養指導士が中心となり指導を行っています。

泌尿器科疾患では、尿管結石、前立腺肥大症、腎盂腎炎、尿路感染等の良性疾患から腎癌、膀胱癌、前立腺癌などの悪性疾患の方がいます。手術など急性期ケアから化学療法、終末期ケアまで幅広い看護を行っています。

耳鼻科は喉頭癌、中咽頭癌などの化学療法、放射線療法の患者様に対し、治療中の苦痛・疼痛の緩和に努めています。

2025年7月よりリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算算定病棟に指名され、リハビリ専従が2名病棟に配置されました。多職種でリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料に係る計画書を作成しています。毎週火・金曜日は多職種でのカンファレンスも行っています。

またクリニカルパスを積極的に取り入れ、看護の質の標準化・効率化を図っています。毎日予定入院が5~6人、月・水・木曜日は泌尿器科手術が2~6件、化学療法が平日2~4名あります。短期入院が多く、病棟稼働率、回転率も高い病棟ですがスタッフのコミュニケーション、チーム間の応援体制、多職種連携のとれた笑顔あふれる、とても明るい病棟です。

看護学生の実習病棟としても選ばれることが多く、系統外の学校からも実習生が来ます。学生からは「7階西病棟は笑顔でコミュニケーションがとれており、患者へのケアやご家族への対応も笑顔が印象的であった。」「忙しい中でもスタッフが声をかけあい、コミュニケーションがよくチームで看護をしていることを学ぶことができた。」と学びの言葉をいただきました。

これからも患者様が早期に退院し、安心して日常生活に戻れるよう多職種と連携し、看護部の理念:『私だったら、私の家族だったらどんな看護を受けたいかを考えて看護を提供する』を大切に笑顔で看護を提供していきます。

8階東病棟

8階東病棟

看護師長 中島麻美

8階東病棟は消化器外科と形成外科の混合病棟です。外科では食道・胃・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓・乳腺の疾患の手術、化学療法、放射線療法を行う患者さんの看護を行っています。形成外科では乳房再建術・難治性潰瘍治療・軟部腫瘍摘出術などの患者さんの看護を行っています。

今年の春に他病棟から移動してきた私の病棟についての印象をいくつかお伝えします。

まず消化器外科についてですが、私が学生や新人の頃から勤務されている医師もいらっしゃいますが、年齢を感じさせることなくお元気で驚いています。外科は手術件数も多く、長時間の手術もあります。予定の手術件数も多いですが緊急手術も追加で行われている現状があります。入院と手術の予定をみながら円滑に手術や治療が行えるようにベッドコントロールをするのが私の仕事の一つですが、まだまだ不慣れで苦労しています。

また、ストーマ造設をする患者さんが多いことに驚きました。同時期に10名近くのストーマ患者さんが入院されていたこともありました。装具選択や指導の場面では、看護師の知識と経験がとても重要になってきます。

形成外科では繊細な手術や処置が行われている印象です。そんな繊細な創部ですが、認知力が低下している患者さんにガーゼ-を剝がされてしまうということも多々あります。疾患の影響で治癒するまで時間がかかり、自宅で処置を継続していただくための指導も必要になります。

8東病棟の看護方針は「優しく ゆきとどいた ケアを提供する」となっています。患者さんやご家族は手術や治療・退院後の生活に様々な不安を持たれています。患者さんやご家族の思いを受け止め、個々に合わせた丁寧な関わりを心がけています。外科も形成外科も高齢の患者さんが増えています。患者さんの退院後を見据えた退院調整にも力を入れています。

毎日慌ただしいですが、スタッフ間でコミュニケーションを取り合って、患者さんやご家族が安心して過ごせるような看護を提供していきたいと考えています。

8階西病棟

8階西病棟

看護師長 田邉朋美

厚生連長岡中央綜合病院の最上階の西病棟が消化器病センターの消化器内科病棟です。

東病棟の消化器外科と共に消化器疾患全般に渡る治療、検査に携わっています。

構成メンバーは、医師10名・看護師30名・看護補助者5名・看護クラーク1名・ナイトアシスタント1名・医師クラーク1名と研修医や病棟薬剤師など総勢50名近いスタッフで稼働しています。2025年度に入り、平均入院患者数は164人/月、平均病棟稼働率は83.4%、平均在院日数は8.4日で経過しています。緊急入院も60~80件/月と多忙ですが協力して対応しています。

主な疾患はがん患者が全体の約50%を占め、胃潰瘍・肝炎・肝硬変・肝性脳症・胆嚢炎・胆石・膵炎・消化管出血・潰瘍性大腸炎・クローン病・閉塞性黄疸・腸閉塞など多種に渡ります。近年、内視鏡による検査・治療が推進し、悪性腫瘍についても内視鏡で行うESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)での切除が普及し、2024年度は293件施行され、年々増加しています。また、検査目的でのEUS、ERCP、EGD、CF等や対症療法目的に行われるドレナージやステント留置など内視鏡全般では8579件実施されています。高齢化社会が進む中で当病棟でも70歳以上が約70%以上を占め社会現象が反映されています。そして、内視鏡の発展により身体侵襲が最小限に実施でき、早期回復につながる、検査や治療の選択肢が増え、患者個人に合った方法で医療を受けることができる体制が整備し受け入れています。

最新の医療と看護ケアを提供するために医師と共にクリニカルパスの充実を図り、入院期間5日間で設定された入院診療計画の作成と患者個々に寄り添った取り組みに向けて1人1人が研鑽を積んでいます。また、入院から退院までを多職種で連携して多角的に関わることができるように協働しています。

中越医療圏域において、当院はがん拠点病院と地域連携指定病院の役割を担っています。

消化器内科の患者さまがスムーズに入院し、安全安楽に入院生活を送り地域へ戻るお手伝いができるように実践していきます。

地域連携支援部

地域連携支援部

チーフマネージャー 藤田弥生

2001年(平成13年)、4月から地域保健福祉センターとして開設され、これまで以上に地域連携の充実を推進するため機能見直しが行われ、2018年(平成30年)4月から院内外に対して連携部署であることをわかりやすくするため「地域保健福祉センター」から「地域連携支援部」と名称を変更してスタートしました。

ここで地域連携支援部の紹介をさせていただきます。看護師、事務員、医療ソーシャルワーカーが協働で運営している部署で頼りになる超ベテラン集団です。

ここ10年間で大きく変化したことは、入退院支援部門で2016年(平成28年)10月から退院支援看護師が各病棟専任として配置されました。患者様・ご家族様の意向を伺いながら、病棟看護師、医師多職種と話しあい、ケアマネや施設の相談員等と連携しながら、退院調整を行い入院前の場所に退院できるようにサポートしています。

2018年(平成30年)4月から入院支援看護師が配置されました。2020年令和2年10月入退院支援センターが開設され、多職種と連携しながら運営しています。入院支援看護師は、予定入院患者に入院前支援を実施しています。いまは、予約入院患者の58%に入院前支援を開始し、患者様・ご家族様が安心して入院治療に取り組めるように外来・病棟看護師や多職種との連携強化に努めています。

入院支援看護師

入退院支援センター

退院支援看護師

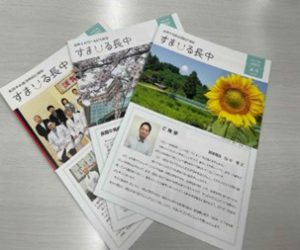

令和3年地域医療支援病院に承認され、また、令和5年8月には、紹介受診重点病院となり、病診連携室の役割が更に重要となりました。病診連携室は、患者様がスムーズに病院を受診できるように事前に紹介状をもらい受診準備を行っています。近隣の病院や医院に広報誌を年4回発行し連携強化を図っています。

病診連携室

医療ソーシャルワーカー

患者サポート

医療福祉相談室では、医療ソーシャルワーカーは、患者様やご家族が抱える社会的・経済的・心理的問題に関する相談に応じ各種制度の利用や院内や地域の関係機関と連携し社会復帰や在宅療養や転院や施設入所のお手伝いをさせていただいております。詳細はソーシャルワークー科の紹介をご覧ください。

当病院はがん拠点病院で、がん相談支援センターを設置しています。がんのことならなんでも、だれでも相談できるところで対面でも、電話でも受けています。毎月第3木曜日にがんサロンも行っております。多くに方の参加をお待ちしております。

患者様・ご家族様が相談しづらい事やどのように相談したらよいのか分からない事等のお話を伺い患者様と医療者の橋渡しの役割を担っているのが、患者サポートです。その支援を通じて質の高い医療を提供すことが最大の使命です。正面玄関、西玄関でスムーズな受診ができるように各種案内を行っております。気軽にお声がけください。

居宅介護支援事業所は、病気や高齢のために介護が必要になっても、住み慣れた自宅で生活が継続できるように在宅生活を支援しています。看護師と介護支援専門員の2つの資格を持ち相談業務に対応しています。

長岡中央訪問看護ステーション・サテライトとちおは、「安心して在宅療養できるように支える訪問看護」を目標とし0歳~100歳超まで、様々な病気を抱えている利用者様に柔軟に対応できるような体制を心がけています。開業医の先生方、地域の介護サービスの方とも連携して、病院と地域の橋渡しとして活動しています。

ケアマネージャー

訪問看護師

サテライトとちお

事務員は訪問看護ステーションのレセプト、介護保険意見書など、書類関係の処理、地域連携支援部の事務全般を行なっています。地域連携支援部の支えてくれています。

地域連携支援部は地域医療支援病院として、またがん拠点病院として、大きな役割を担っています。コロナ感染拡大で、ボランティア活動も一時休止していたものの、少しずつ再開しておりますし、出前講座で講師の派遣、院内広報誌のすまいる長中の事務局であり、地域の皆様にこの長岡中央綜合病院を活用していただけるように地域連携支援部全体で取り組んでおります。

広報誌すまいる長中

左から藤田チーフマネージャー/小林先生(病診連携室室長)/矢尻病院長(地域連携支援部長)/田中副事務長

事務員

地域の皆様を医療・福祉・介護を総合的にサポートしている部署です。地域連携支援部では、患者様に選ばれる病院になれるよう、親切・丁寧な対応を心がけています。

これからもよろしくお願いいたします。

ソーシャルワーク科

ソーシャルワーク科

科長 舩越愛

昭和47年当院に1名の医療ソーシャルワーカー(以下MSW)が初めて配置されました。そのMSWの働きにより院内に医療福祉相談室が開設され、当院におけるMSWの業務基盤を作りました。

1名のMSWからスタートした医療福祉相談室ですが、社会情勢の変化により病気の治療だけでは対応できない心理的・社会的課題を抱える患者の支援において社会福祉の専門職であるMSWの必要性は高まり、複数配置が進みました。

昨今は、病院完結型から地域完結型医療体制への転換により病院の機能分化が進む中、ソーシャルワークを通して地域の社会資源を把握し日常的に地域関係機関と良好な連携関係を築いているMSWが担う役割は大きいと感じています。

平成20年にはMSWの基礎資格である社会福祉士が診療報酬点数上に初めて明記され、MSWを増員する後押しとなりました。平成30年になり新潟県厚生連の組織体系にMSWの専門職科として地域連携支援部の中にソーシャルワーク科が位置付けられ、当院にソーシャルワーク科主任、科長が配属されました。これは先輩方がMSWとして実績を積み重ね、病院に必要な専門職であることを明らかにし、発信してきてくださったおかげであると思っています。現在当院では、社会福祉士を基礎資格としたMSW7名が勤務しています。

MSWは倫理綱領・業務指針に基づき①療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助、②退院援助、③社会復帰援助、④受診・受療援助、⑤経済的問題の解決、調整援助、⑥地域活動を行います。病気や障害は患者に生活しづらさや不安、人との関係性や社会的役割の不十分さをもたらすことがあります。MSWは、患者が自身の強みを活かし自身が希望する生活を送ることができるようにともに考え、援助します。同時に患者が生活する地域へ目を向け、人や組織等患者を取り巻く様々な環境に働きかけ、地域づくりに参画します。

開院90周年の今年、ユニフォームを医療福祉相談室開設以来着用していた白衣からスクラブに変更しましたが、先輩から受け継いだMSWマインドは変わらずに私たちの軸となり、引き続きミクロ・メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク実践に取り組んでいきます。

中央看護専門学校

平成25年~令和7年までの歩みについて

事務部長 山口英樹

平成25年4月に長岡中央綜合病院の敷地内に現在の学校を移転新築し、令和7年現在12年が経過した。設計段階から検討を重ね学生目線での設備、環境が整えられた。例えば、ガラス張りで明るい教室、渡り廊下で隣接している長岡中央綜合病院へ30秒で実習に行ける、実習室は2教室30床のベッドを設け3人に1人がベッドを活用し看護技術を高めることができるなどである。様々な環境を整えることで、学生、保護者からは学びやすい環境であると喜ばれている。令和4年の第5次カリキュラム改正にて名称を正式名称としJA新潟厚生連中央看護専門学校に変更した。令和7年4月に69期生を迎え、令和6年度までの卒業生は3258名となった。今現在も以前と変わらず卒業生の大多数は、新潟県内にあるJA新潟厚生連の病院で働き活躍している。

わが国では、世界のどの国も経験をしたことのないような超少子高齢化社会、人口減少社会に突入している。2025年(令和7年)現在、人口の4人に1人が75歳以上の高齢者になり、医療・介護・福祉サービスの需要が急速に増加し社会保障制度の維持・継続が危ぶまれている。これに対応するため、厚生労働省が「高齢者が重度な介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケア体制」地域包括ケアシステムを構築した。全国の看護系の大学、専門学校もこれらの事を念頭に置き、令和3年には科目の単位数を97単位から102単位にするようカリキュラム改正がなされた。また、地域・在宅看護論の単位数を増加し、多職種連携の学習の強化もうたわれた。本校においても社会情勢に合わせ、より身近な地域を理解できるための人と暮らし、医療連携、地域・在宅看護の基礎Ⅰ・Ⅱと幅広い知識の習得を目指し科目の再構成を行った。

また、平成25年4月に移転新築を境に更なる看護師確保にも力を入れ学生の定員数を80名に増員し質の高い看護師育成に努めてきた。しかし、令和に入ってから新潟県内にも看護大学が増設され、大学進学を希望する学生が多く、専門学校に入学する学生が減少する状況が続いた。厚生連病院で活躍する看護師の育成のために教職員が一丸となって現代に合わせホームページ、インスタグラムの開設、各イベントの参加などを積極的に行い広報活動にも力を入れているが、学生確保に苦慮しており令和8年度の入学生から定員を60名と減らすこととなった。しかし、学生数が少ない状況ではあるが、入学した学生全員がJA新潟厚生連の使命である地域に寄り添い質の高い信頼される医療の提供できる看護師になれるよう、教職員は日々、看護師国家試験の合格100%を目指し様々なプログラムを考え学生と共に努力し学習指導にあたっている。

新潟県内の看護師確保が問題となっているが、今後もより質の高い看護が提供できるよう学生指導に精進し地域医療に貢献していきたい。

※昭和27年4月から平成24年までのJA新潟厚生連中央看護専門学校の歴史、あゆみについては80周年記念誌を参照して下さい。

付記

2022年(令和3年)保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正(第5次カリキュラム改正)

この改正の趣旨は、少子高齢化が一層進む中で、地域医療構想の実現や地域包括ケアシステム構築の推進に向け、人口及び疾病構造の変化に応じた適切な医療提供体制の整備が必要となった。また、医療・介護分野においても、AI(Artificial Intelligence:人工知能)、 IoT(Internet of Things:モノのインターネット)等の情報通信技術(ICT)の導入が急速に進んできている。これらの変化に合わせて、患者をはじめとする対象のケアを中心的に担う看護職員の就業場所は、医療機関に限らず在宅や施設等へ拡がっており、多様な場において、多職種と連携して適切な保健・医療・福祉を提供することが期待されており、対象の多様性・複雑性に対応した看護を創造する能力が求められている。

看護師学校養成所カリキュラムの見直し

1)規則別表三

- 総単位数を現行の「97単位」から5単位増の「102単位」とする。

- 教育内容の区分について、「専門分野Ⅰ」「専門分野Ⅱ」「統合分野」の区分を1つにまとめて「専門分野」とする。

- 「基礎分野」の区分の教育内容である「科学的思考の基盤」及び「人間と生活・ 社会の理解」の単位数について、現行の「13 単位」から1単位増の「14 単位」とする。

- 「専門基礎分野」の区分の教育内容である「人体の構造と機能」及び「疾病の成 り立ちと回復の促進」の単位数について、現行の「15 単位」から1単位増の「16 単位」とする。

- 「専門分野」の区分の教育内容である「基礎看護学」の単位数について、現行の「10単位」から1単位増の「11 単位」とする。

- 「専門分野」の区分の教育内容である「在宅看護論」について、名称を「地域・ 在宅看護論」に改めるとともに、規定順を変更し、基礎看護学の次に位置づけ、単位数を現行の「4単位」から2単位増の「6単位」とする。

- 「専門分野」の区分の教育内容である「成人看護学」「老年看護学」の臨地実習の単位数について、現行それぞれ「6単位」と「4単位」であったものから「合 計4単位」とする。

- 「専門分野」の区分の臨地実習について、総単位数の 23 単位から各教育内容の単位数の合計17単位を減じた6単位については、学校又は養成所が教育内容を問わず実習単位数を自由に設定することができることとする。

医療技術職

—薬剤部

薬剤部

薬剤部長 近藤宏

創立80周年(2015年・平成27年)以降、創立90周年(2025年・令和7年)までの薬剤部の沿革史について記載します。

この10年を振り返ると機器の利用、病院薬剤師としての業務拡大がされた10年でした。2025年10月現在、人員は薬剤師26名(事務員1名、薬剤部補助員7名)から、薬剤師31名(事務員1名、薬剤部補助員10名)へと増員しました。薬剤師業務を非薬剤師へタスクシフトすることにより院内調剤そして薬剤師業務の拡大と向上、男性の育児休暇、定年退職後の再雇用など時代に合わせた働き方を推進し、同時に働きがいのある職場を目指してきました。

病院薬剤師確保に苦慮しながら、人員確保に取り組んだ10年だったと感じています。

2015年(平成27年)

・(3月) 注射自動払出システムUNIPUL ®導入

入院注射セットの平均終了時刻が16:32から15:53へと約40分短縮しました。その結果、調剤室からの補助人員が早く調剤室業務に戻れるようになりました。(助手のタスクシフト)ヒヤリハット件数が導入前では月平均91.2件であったのに対し、導入後は10.8件と約88.1%減少しました。

2018年(平成30年)

・(5月) 調剤支援システム F-wave®導入

導入前後で待ち時間を延長することなく取り間違いエラーを大幅に減らすことができました。

2020年(令和2年)

・(4月) 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の活動内容の変化

大きな変更点は、薬剤師が主体となったことです。介入患者も薬剤師がメインで決めることになり、de-escalationや適正抗菌薬への変更、抗菌薬の終了時期など薬剤に関する提案が増加しました。

・(10月) 入退院支援センター開設に関与

「休薬確認」については、持参薬すべてに関与しました。事前の情報を入院後の情報共有に活かし入院後の業務負担軽減しながら、限られた時間(11:30~13:00、その他必要時)での関与ではあるが予定入院患者の休薬等すべてを確認している。休薬確認等の問い合わせも週数件あり、リスクマネジメントにもつながっている。

・(10月) 病棟薬剤業務実施加算1の取得・開始

各病棟に専任の薬剤師が週20時間以上、該当の業務にあたることが条件の加算です。必要人員を配置することは極めて困難で試行錯誤の連続でした。

2021年(令和3年)

・(10月) チーム医療への関与強化(化学療法関連)

がん患者全員(入院・外来)への関与を目標に初回指導(入院:投与前の詳細な説明、服薬指導含む)および新規レジメン・レジメン変更時の患者には最低限関与し、がん拠点病院として取り組んだ。

2022年(令和4年)

・(5月) 抗がん剤調製について、日・祝日もすべて薬剤部で対応(土曜日は以前より関与)

・(11月) 院内処方箋に検査値および禁忌となる腎排泄型薬剤に注意を促す表記を実施

腎機能低下患者等への投与量が適正であるかの確認など疑義照会をより強化した。

2023年(令和5年)

・(12月) 周術期薬剤管理加算の取得・開始

薬剤部で全身麻酔薬の共通薬剤個人セットの運用を開始した。また、周術期プロトコル、手順書整備、周術期評価を必要に応じて手術室担当薬剤師、手術関連スタッフと連携した。

2024年(令和6年)

・(1月) 院内フォーミュラリの作成・運用開始

41品目の薬品が削除(一部臨時使用)され、第1推奨薬、第2推奨薬への処方統一に取り組んだ。

・(3月) 全自動錠剤分包機 トーショー/Xana-2040UF®(2台)搬入

旧分包機は、2001年10月より使用していたので23年ぶりの新錠剤分包機の導入でした。

・(7月) 薬剤管理指導料が初の1,000件超え

2025年(令和7年)

・(4月) 院内処方における「問い合わせ簡素化」についての取り決め

医局との取り決めにより薬剤部でオーダー修正可能になり、医師等の負担軽減に関与した。

・(9月) 当院の無痛分娩開始に伴い、薬剤の調製を薬剤部で開始

最後に創立100周年に向けて、さらなるIT化、AIの活用などにより、どんな薬剤部となっているか非常に楽しみであります。それに向かって長岡中央綜合病院 薬剤部は問題点を解決しながら、さらに飛躍して参ります。

歴代薬剤部長(創立80周年以降)

2012年(平成24年4月)から 2015年(平成27年3月) 徳間一夫

2015年(平成27年4月)から 2019年(平成31年3月) 鈴木和吉

2019年(平成31年4月)から 近藤宏

薬剤部長 近藤宏

放射線科

開院90年を迎えて

放射線科技師長 伊藤哲也

令和7年は戦後80年であり、昭和100年にあたります。そんな年に長岡中央綜合病院は開院90年をむかえました。これも何かの偶然なのか、日本人として今の時代をどのように生きぬいていけば良いのか、いろいろ考えさせられる一年のように思われます。

戦前に既に長岡中央綜合病院の前身である中越医療組合病院(S9年4月)が開設され、10年後に新潟県農業会中央病院(S19年9月)を開設、戦災で全焼し、長町の津上寮を借り診療、のちに再建する。新潟県生産農業協同組合連合会中央病院(S23年8月)開設、その5年ほど後に新潟県厚生農業組合連合会中央綜合病院(S27年5月)開設と記録にあります。戦前、この地域に医療が根ざしていたことに驚きます。

また、昭和33年に中庭にコンクリート造りの照射室が新設され、CO60固定式深部治療措置を設置、食道がん、乳がん、肺がんなどの外部照射線治療が始まるとの記録があります。

診療放射線技師においては、昭和23年4月に研究会、初回会合11名との記録があり、石沢治亮氏、藤木昇氏が長岡中央病院に在籍し参加しています。なお現在の新潟県厚生連診療放射線技師数は147名、長岡中央綜合病院は診療放射線技師33名、医学物理士2名となり医療技術の変遷とともにかなりの大所帯となったものだと感じます。

さて、ここ10年間の長岡中央綜合病院の変遷として、一番大きなものはやはり放射線治療棟開設であると思います。令和元年に放射線治療装置を更新し、従来の1台体制より近年の高精度放射線治療の進捗状況を鑑み、汎用型の放射線治療装置(True Beam、バリアン社製)と強度変調放射線治療(IMRT)に特化した放射線治療装置(トモセラピー、ACCURAY社製)を導入し、新たに治療棟を建設、放射線治療科を設立しました。また、令和3年より定位放射線治療を開始し、令和6年より動体追尾照射(Synchrony)が搭載されました。動体追尾照射は患者様の呼吸を赤外線カメラとX線写真で観察し、体表面、体内の動きをリンクさせて呼吸で動いてしまう腫瘍を文字通り追尾しながら放射線を照射する治療法となります。詳細は長岡中央綜合病院ホームページ放射線治療科、診療内容でご確認して頂きますと幸いです。

また放射線診療科においては、平成30年に多目的血管撮影装置(DSA装置)と心臓カテーテル撮影装置(フィリップス社製)が更新されました。特に心臓カテーテル検査においては最新装置では同時に2方向からの透視撮影を行うことが可能となり、検査時間の短縮、造影剤使用量の低減が実現しました。心臓カテーテル検査室で行われるIVRには冠動脈拡張術PCI、血管拡張術(冠動脈以外)PTA、血管塞栓術TAE、アブレーション、ペースメーカ、ICD植込み術など多種にわたります。

末筆となりますが、当放射線科はそれぞれの放射線診断装置(CT,MRI,RI等)や放射線治療装置の特性を生かし、更なる高精度化を目指し、中越医療圏のがん診療連携拠点病院としての使命を胸にスタッフ一丸となって日々精進して参ります。

検査科

ISO15189認定について

検査科部長 中野正明

検査科と病理部は、2021年4月16日付けでISO15189の認定を受けました。ISOとはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)の略で、産業の国際標準を定める国際機関であり、その中でISO15189は臨床検査に特化したものです。すなわちこの認定は、本院の検査科と病理部が国際規格に基づく技術・能力を有する臨床検査室であると客観的な外部評価を受けたことを意味するものです。なお、認定機関は公益財団法人である日本適合性認定協会(Japan Accreditation Board; JAB)です。私が本院に赴任したのは2019年4月ですが、ISOの認定取得はそれ以前から当時の富所病院長や古俣技師長らにより計画されており、私の赴任後に認定取得に向けて具体的な活動が開始されました。なお、活動開始当初の各部門の主要なメンバーは、古俣直樹技師長以下、小杉久良技師長(病理部)、吉田和永主任(血液・輸血)、江口克也主任(生化学)、石橋美由紀主任(一般検査)、内山博子主任(生理検査)、村山由美子技師(細菌検査)などでした。

具体的な活動としては、まず2019年5月13日に積水メディカルのコンサルタントなどによるラボツアーが行われました。このラボツアーは、検査科と病理部の各部署においてISO15189の規格を満たしていない事項・箇所をコンサルタントに指摘していただく点検作業でした。一例を挙げますと、検査科の正面の大きなドアは開け閉めが面倒なこともあり、日勤帯ではほぼ常に解放されていましたが、検査室の安全性や機密保持などの観点から、ドアは閉めるよう指導されました。ラボツアーではこれ以外にも実に様々な指摘事項が挙げられ、検査科と病理部でこれらの指摘事項をISOの要求レベルに改善・改変し、この認定取得に係る各種要求事項をクリアすることが、当面の目標・課題となり、要員一丸となって作業が開始されました。

また、同年10月には主な要員が内部監査員養成セミナーを受講しました。これはJAB臨床検査室審査員でもある積水メディカルの担当者による講義や演習であり、受講者は修了証を授与され、これによりISOの要求事項にもある内部監査という作業を行う体制も整備されました。そもそも内部監査とは,検査室がISO15189の要求事項を満たしているかどうかを自分たちで各部署をチェックすると共に、もし不適合が発見された場合はそれに対して是正処置を行う役割があり、内部監査はいわば検査室における自浄作用であり、検査科と病理部の要員が自らの知識・経験をもって検査室を改善する仕組みとも言えるものです。なお、退職や転勤で内部監査の資格を持つ要員が減少したため、2024年5月に再度養成セミナーが開催され、内部監査の新たな資格者が補充されています。

ラボツアーや内部監査員養成セミナーなどを経て、認定に向けた作業が進められ、2020年初め頃からの新型コロナ禍の影響で計画通りに進行しないこともありましたが、2020年度内になんとか申請手続きが終了し、2021年4月での認定となりました。国内では253番目、新潟県内では労働衛生医学協会、新潟大学病院、新潟市民病院、長岡日赤、魚沼基幹、がんセンターに次ぐ7施設目の認定でした。2021年5月13日には当時の富所院長や渡辺事務長にご出席いただき、認定報告会が開催されました。富所院長からは認定取得における検査科・病理部の職員の努力への慰労と感謝の言葉が述べられ、感謝状の贈呈もありました。

認定後は、検査科と病理部の主要なメンバーが、8つのワーキンググループ(WG)を組織して、組織の維持・向上に日々努めています。ちなみに、WG1はQMS(quality management system)管理、WG2は文書・記録管理、WG3は委託・購買管理、機器試薬・消耗品管理、WG4は相談・苦情・不適合管理、WG5は教育、WG6は環境安全、WG7は検査手順、WG8は検査案内・HIS・LISとなっています。そしてこれらの各領域において、PDCAサイクルを回し、継続的改善に向けて努力しています。すなわち、方針・目標などのルールを決め(Plan)、それを実施する(Do)。その後の経過を検証し(Check)、見直す点があれば改善する(Action)という仕組みで、順次これを繰り返していくわけです。

ISO15189の認定により、臨床検査の精度が確保され、またそれによって医療の品質が担保されます。さらに、技師の能力向上、業務の標準化や運営の効率化、医療サービスの向上など様々な効果が期待され、先進医療や臨床治験の推進につながる可能性もあります。また実利的にも、入院患者に対して国際標準検査管理加算が算定され、年間で400万円前後の増収が見込まれ、また、この認定により2023年12月には、がんゲノム医療連携病院の指定を受けることが可能となりました。また、最初の認定はISO15189の2012年版でしたが、新たに2022年版の認定基準に更新されたため、認定基準変更の周知・理解に努め、2025年2月に2022年版の認定も得られています。

ISO15189の認定作業の先頭で頑張っていただいた検査科の技師長は、作業を開始した2019年当時は古俣直樹氏でしたが、認定直前の2021年4月に吉田和永氏に交代し、2025年4月からは岡真由美氏が担当しています。今後ともISO15189認定の維持に努め、臨床検査の信頼性と安全性を高めて、更なる医療への貢献に向けて努力する所存です。

ISO15189認定取得報告会(2021年4月16日)

病理部

職場紹介:この10年を振り返って

病理部技師長 小杉久良

創立90周年を迎えるにあたり、この10年間の歩みを振り返る機会を得ました。医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、病理部も様々な課題に取り組みながら、一つひとつ着実に前進してきました。ここでは当科の10年を象徴する出来事を振り返りたいと思います。

まず大きな転機となったのが、電子カルテと連携可能な病理支援システムの導入です。これまで稼働していた紙ベースのファイリング型システムは、電子カルテと連携がされていませんでした。他の部門と比べてかなり遅れており、情報の一元管理や他部門との連携に限界がありました。2021(令和3)年に電子カルテ連携型のシステムを導入したことで、検査依頼から結果報告までのフローが大幅に効率化され、診療科との情報共有も円滑になりました。これにより、検体の取り違えや報告の遅延といったリスクも減少し、質の高い病理診断を提供できる体制が整ったと思います。

また病理部にとって大きな挑戦だったのが、ISO15189認定取得です。医療の国際的な標準に則した品質マネジメント体制を構築するため、病理部と検査科が合同で取り組みました。標準作業手順書の整備、記録管理の徹底、内部監査や外部団体による審査など、慣れない業務に最初は戸惑うことも多くありましたが、全員で話し合いながら前向きに取り組んだ結果、2021(令和3)年に無事に認定を取得。病理診断の質と安全性を国際的に証明することができました。この取り組みが日常業務に根付き、スタッフの意識向上にも繋がっています。

さらに近年では、2023(令和4)年に当院ががんゲノム医療連携病院に指定されるにあたり、病理部でも新たな体制づくりが求められました。この指定を取得するためには先のISO15189の認定が必須となっていました。遺伝子変異の解析技術や新たな治療薬の開発が進む中で、従来の形態学を超えた高度な知識と技術が必要とされました。専門的な研修を受けたスタッフを配置し、検体の適切な前処理・保管体制の整備も進めました。今ではがんゲノム医療の推進において、病理部の果たす役割は、ますます重要になっています。

そして、忘れてはならないのが新型コロナウイルス感染症への対応です。2020(令和2)年初頭から始まったパンデミックは、病院全体に大きな影響を及ぼしました。病理部も院内感染防止対策委員会と連携しながらPCR検査体制の整備に尽力しました。当初は試薬や消耗品の確保に苦労し、さらに検査件数の急増に対応するために人員の配置や業務体制の見直しに日々頭を悩ませました。また途中コンタミネーションにより、検査ができない苦い経験もしましたが、感染症対策の最前線を一役担えたと思っています。

この10年を通じて、技術の進歩、制度の変化、そして世界的な感染症への対応など、様々な試練に向き合ってきました。その中で感じるのは「変化に対応し、柔軟に進化し続けること」の重要性です。病理部は患者様一人ひとりの治療方針に直結する重要な情報を提供する責任があります。今後も、これまで培った経験と信頼を土台に、高品質で安全な病理診断を提供したいと思います。

検査件数の推移

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

組織診 |

12989 |

12698 |

8878 |

8702 |

8665 |

8386 |

9423 |

9442 |

9335 |

9115 |

|

細胞診 |

21163 |

28194 |

23062 |

16006 |

15921 |

15097 |

14930 |

13745 |

13176 |

11580 |

|

術中迅速 |